II Всероссийский фотоконкурс

«Греческий след в России»

Московского общества греков.

Положение о Конкурсе https://www.greekmos.ru/2fotokonkurs_grecheskiy_sled_v_rossii/

Конкурсные работы

⬇️⬇️⬇️

Автор – Андреев Николай (Санкт-Петербург)

Название – «Храм святого Георгия» (Анапа, пос. Витязево)

Номинация – «Греческий силуэт в архитектуре»

На фото – греческая православная церковь святого Георгия Победоносца в Анапе. Здание церкви начали строить в 1994 году силами местных жителей, на средства греческой общины. Строительство завершено в 2011 году и с апреля этого года в храме стали регулярно проводить богослужения.

Автор – диакон Николай Андреев, священнослужитель, психолог, фотохудожник, член Союза художников России, член Союза фотохудожников России.

Автор – Ананиади Иван (Сочи п. Красная Поляна)

Название – «Мосты Эллады: поцелуй сквозь века» (г. Сочи)

Номинация – «В объективе – греки России»

«В этом кадре – чистота и магия. Маленькая дочь Эллады, не ведая о величии античных богов, инстинктивно тянется к прекрасному. Ее закрытые глаза, нежный поцелуй в холодный мрамор – это диалог души, а не разума. Она не видит богиню – она чувствует ее. И в этом простом, трогательном жесте ребенка – ключ к пониманию, почему наследие Древней Греции так близко и дорого. Оно живет не только в музеях, но и в сердцах, передаваясь из поколения в поколение. Этот «Поцелуй сквозь века» – живой мостик от сердца Греции к сердцу России».

Автор – Евгений Никишин (Сочи, п. Красная Поляна)

Название – «Красота Византии: храм в поселке Красная Поляна» (пос. Красная Поляна, г. Сочи)

Номинация – «Греческий силуэт в архитектуре»

«Золотой купол с крестом парит над горным ущельем, словно византийский страж памяти. Это не просто храм Красной Поляны, а силуэт сопротивления: он возродился из пепла, спустя десятилетия после разрушения первой греческой церкви в 1930-е годы. Архитектор Федор Афуксениди, потомок переселенцев, вдохнул в кирпичные стены душу Эллады: лаконичные арки, строгие линии, игра света на золоте напоминают о родине святого Харалампия. Даже алый оттенок в интерьере — напоминание о крови, пролитой за веру. Сегодня храм стал мостом между эпохами, соединяя молитвы потомков греков, прибывших сюда в конце XIX века (1878 г.), и восхищение туристов его аскетичной гармонией. На закате его тень превращается в греческую «Ψ» — символ вечно странствующей, но не теряющей корни души».

* Работа представлена вне конкурса.

Автор – Евгений Никишин (Сочи, п. Красная Поляна)

Название – «Херсонес: перекресток античности и Византии!» (Крым, г. Севастополь, Херсонес Таврический)

Номинация – «Греческие уголки России»

«На фотографии запечатлен не просто пейзаж — здесь, в лучах крымского солнца, ведут безмолвный диалог две великие эпохи, чьи судьбы неразрывно сплелись с историей России. На переднем плане, будто высеченные временем, возвышаются античные колонны Херсонеса Таврического. Эти мраморные исполины — свидетели расцвета древнегреческой цивилизации на краю Ойкумены. Основанный выходцами из Гераклеи Понтийской в V веке до н.э., Херсонес два тысячелетия был форпостом эллинской культуры, науки и демократии в Северном Причерноморье. Каждая трещина в камне — страница летописи, где оживают митридатовы войны, римские легионы и византийские мозаики.

За ними, словно духовное продолжение эллинского гения, парит Свято-Владимирский собор. Его строгие неовизантийские формы и златоглавые купола — гимн преемственности культур. Возведенный в XIX веке на месте крещения князя Владимира, он олицетворяет поворотный момент русской истории: здесь, среди руин византийского храма, в 988 году Владимир принял крещение, предопределившее судьбу Руси как части православного мира. Собор — не просто архитектурный символ, а «купель национального духа», где античная мудрость преобразилась в христианское служение».

* Работа представлена вне конкурса.

Фото из архива Евгения Никишина прислал Ананиади Иван Сергеевич – председатель Сочинской городской общественной организации «Греческое Общество Поселка Красная Поляна «Патрида».

Евгений Никишин (1947г.- 2024г.)

Родился в Красной Поляне. Отец – Василий Никишин, русский; мать – Елена Техликиди, гречанка.

Практически всю свою жизнь Евгений Никишин посвятил горам и фотографии. Работая инструктором на турбазе Министерства Обороны СССР «Красная Поляна», Никишин всегда удивлял туристов глубокими знаниями истории и природы родного края. В конце 60-х годов освоил профессию фотографа, и с тех пор его жизнь была плотно связана со снимками.

Евгений Никишин стал автором тысячи красочных снимков, его работы публиковались во многих полиграфических изданиях и экскурсионных организациях. Также фотографии Евгения использовал в своих книгах и буклетах о Красной Поляне заслуженный учитель и краевед Борис Дмитриевич Цхомария.

Был у Евгения талант, а может и некий дар – отображать красоту и энергию природы через объектив своей камеры. В 2021 году Евгения Никишина не стало, но после себя он оставил внушительное количество фотографий Красной Поляны. В 2024 году при участии греческого общества «Патрида» на свет появилась книга-фотоальбом, в которой содержатся некоторые снимки.

Автор — Ксинопуло Мелания (Москва)

Название — «Первый вкладчик Сбербанка России — грек Кристофари» (Москва, ул. Вавилова, 19)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

«В Москве установлен памятник первому вкладчику российской сберегательной кассы Николаю Кристофари. Он расположен у центрального здания Сбербанка на улице Вавилова. Памятник был создан скульптором Александром Рукавишниковым.

Кристофари положил деньги в первую в истории России сберегательную кассу 13 марта 1842 года. Он доверил банковской системе 10 рублей серебром — максимальный в то время вклад. Кристофари известен тем, что участвовал в разработке Земельной реформы 1861 года.

Николай Антонович Кристофари (1802–1881) родился в семье художника, по всей видимости, выходца из Италии. На это указывает то, что отец Кристофари был владельцем родового имения, находившегося на Аппенинском полуострове, в Папских владениях. Фамилия Кристофари, впрочем, не столько итальянская, сколько греческая».

Автор — Гаврилова Деспина Геннадьевна (г. Москва)

Название — «Греческая радость в каждом движении» (Москва, ресторан «Пита & Сувлаки», ул. Самотечная, 13)

Номинация — «От панигири до панаира: греческие обычаи в кадре»

«На этом снимке запечатлен самый настоящий греческий дух — мои братья, увлеченные ритмами народной музыки, пустились в пляс прямо посреди таверны. Их искренние улыбки, синхронные движения и горящие глаза говорят сами за себя — это не постановочный кадр, а живое проявление той самой греческой души, которая умеет радоваться жизни всем сердцем.

Вокруг царит атмосфера настоящего „панигири“ — греческого праздника, где стираются все границы между поколениями. На заднем плане виднеются столы с традиционными угощениями: свежими саганаки, ароматным мусакой, золотистой пахлавой. Где-то слышны звуки бузуки, под которые так и хочется пуститься в пляс.

Особую прелесть этому моменту придает то, как органично современность сочетается с традицией. Мои братья могут быть одеты в обычные джинсы и рубашки, но в их танце — вся многовековая греческая культура. Главное — видно, что танец идет от самого сердца, что это не просто движения, а продолжение их характера, их греческой идентичности.

Такие моменты — это и есть та самая „культура“, которая живет не в учебниках по истории, а в простых человеческих радостях: в совместном танце, в общем смехе, в чувстве единства. И пусть действие происходит не под оливковыми деревьями Эллады, а в российской таверне — дух настоящей Греции здесь присутствует в полной мере.

Мои братья на этом снимке — как живые мостики между прошлым и настоящим, в этом неподдельном веселье — вся суть греческого отношения к жизни: цени момент, делись счастьем с близкими и пусть музыка никогда не смолкает!»

На фотографии запечатлен монах, погруженный в молитву на фоне древних стен Аланского Успенского мужского монастыря. Этот духовный центр, расположенный в живописном Куртатинском ущелье Северной Осетии-Алании, является не только символом православной веры, но и важным культурным наследием греческой традиции на Кавказе.

Монастырь, основанный по греческим канонам, сочетает в себе византийскую строгость архитектуры и местный колорит. Каменные стены, аскетичные формы и лаконичный декор отражают традиции греческого церковного зодчества, где главное — духовная сосредоточенность, а не внешняя пышность. Монах на фото, облаченный в темную рясу, словно становится частью этого священного пространства, где время замедляется, а молитва соединяет земное и небесное.Особое внимание привлекает фон — грубая кладка монастырской стены, выдержанная в лучших традициях афонских обителей. Греческое влияние здесь проявляется не только в архитектуре, но и в богослужебной практике, иконописи и внутреннем уставе монастыря. Это место — мост между Элладой и Осетией, напоминание о том, как далеко простиралась духовная культура Византии.Фотография передает атмосферу уединенности и благоговения, характерную для греческих монастырей. Свет, падающий на фигуру монаха, подчеркивает его отрешенность от мирской суеты, а окружающий пейзаж усиливает ощущение святости этого места. Этот кадр — не просто изображение, а рассказ о вере, традициях и единстве православных народов.Аланский Успенский монастырь, построенный по греческим канонам, остается духовным маяком, а фотография монаха в его стенах — ярким свидетельством живого наследия эллинского православия в России.

Как гречанка, живущая в Москве, я постоянно ищу частички родной Эллады – не только в воспоминаниях, но и в окружающем городе. Моя душа тянется к теплу Средиземноморья, к бело-голубым краскам, к ароматам ригани и морепродуктам. И однажды, я открыла для себя ресторан “Пафос”. Это не просто место для ужина, это настоящий портал в Грецию.

Попадая сюда, я будто переношусь на родину предков. На фото – уютный зал, где белоснежные стены и традиционная синева создают атмосферу Кикладских островов. Каждая деталь продумана: керамика, напоминающая античные амфоры, плетеные кресла, словно с террасы таверны где-нибудь на Санторини, и, конечно же, бугенвиллея, чьи яркие цветы – неизменный символ греческого лета. Звучащая фоном бузуки и теплый свет фонарей завершают эту идеальную картину.

А вот магия аутентичности в деталях. Декор – словно осколок древней греческой культуры, органично вплетенный в современное пространство “Пафоса”. Он напоминает мне о византийских мозаиках, украшавших дома на Родосе или Крите. Это не просто украшение, это символ непрерывности нашей истории, связи времен. В “Пафосе” я чувствую себя не просто гостьей, а частью этого теплого, гостеприимного мира. Это место – мой маленький островок Греции в бескрайнем море Москвы, где я могу ощутить вкус дома, вдохнуть воздух Эгейского моря и разделить частичку нашей прекрасной культуры со всеми, кто ценит ее красоту и глубину.

Автор — Гаврилова Деспина Геннадьевна (г. Москва)

Название — “Атланты Санкт-Петербурга: греческий силуэт на фасаде доходного дома Шорохова” (г.Санкт-Петербург, Рыбацкая улица, 3)

Номинация — “Греческий силуэт в архитектуре”

В самом сердце Санкт-Петербурга, среди строгих линий классицизма и вычурных завитков модерна, стоит дом, в котором оживает дух Древней Эллады. Это доходный дом Василия Шорохова — здание, чей фасад украшают могучие атланты, будто сошедшие с античных храмов. Их мощные фигуры, застывшие в вечном усилии, не просто поддерживают балкон — они держат на своих плечах наследие греческого искусства, перенесённое в северную столицу России. Дом Шорохова — яркий пример того, как греческая архитектурная традиция нашла своё место под холодным небом Петербурга. Атланты, украшающие фасад, напрямую отсылают к образам древнегреческой мифологии. В греческой культуре эти титаны, наказанные Зевсом, вечно держали на своих плечах небесный свод. В Петербурге же они превратились в символ стойкости и величия, воплощённый в камне. Строгие пропорции здания, колониальные элементы и скульптурный декор — всё здесь говорит о влиянии греческого стиля. Даже в деталях: орнаменты, напоминающие меандр, лаконичные линии карнизов, гармоничное сочетание силы и изящества — всё это отголоски архитектуры Греции. В XIX веке, когда строился этот дом, античные мотивы были невероятно популярны, и петербургские зодчие охотно заимствовали греческие формы, переосмысляя их в камне северной столицы. Главные герои этой фотографии — конечно же, атланты. Их фигуры высечены с анатомической точностью: напряжённые мускулы, выразительные лица, динамичные позы — кажется, ещё мгновение, и они сойдут с фасада, чтобы продолжить свою древнюю борьбу. В Древней Греции подобные скульптуры украшали храмы и общественные здания, подчёркивая связь человека с богами и космосом. В Петербурге же они стали частью городского пейзажа, напоминая прохожим о вечных ценностях красоты и гармонии. Интересно, что в отличие от кариатид — женских фигур, часто использовавшихся в греческой архитектуре, — атланты символизируют не столько грацию, сколько мощь. И в этом есть глубокий смысл: доходный дом Шорохова, как и многие здания той эпохи, должен был демонстрировать надёжность, устойчивость, «несокрушимость» — качества, которые так ценились в деловой архитектуре XIX века. Фотография запечатлела не просто архитектурную деталь, а целый диалог культур. Греция подарила миру идеал гармонии, и петербургские зодчие бережно перенесли его в свой город, адаптируя к местным условиям. Даже в серый пасмурный день атланты Шорохова выглядят так, словно их освещает средиземноморское солнце.

Автор — Гаврилова Деспина Геннадьевна (г. Москва)

Название — “Наша Греческая Сладость: Пахлава” (Москва, дома у родителей)

Номинация — “От ткацкого станка до лиры: быт греков в России”

Вот она, наша – пахлава! Мое фото как раз про это наше любимое греческое блюдо. Смотрите, какая она, аппетитная! Сквозь тонкие-тонкие слои теста так и просвечивает начинка из рубленых орехов. А сверху – этот золотистый мед, он так и блестит, прямо слюнки текут! Кажется, вот-вот почувствуешь этот неповторимый сладкий аромат с нотками ванили, корицы и орехов.Это не просто блюдо. Пахлава – это наша история, наша семья. Рецепт ее – как семейная реликвия. Его передают у нас из поколения в поколение, от бабушек к мамам, от мам к дочкам. Помню, как моя бабушка учила меня раскатывать тесто почти прозрачным, аккуратно смазывать маслом, посыпать орехами… Каждая гречанка готовит ее чуть по-своему, но основа – всегда та самая, древняя.Этот кусочек Греции на русской земле. Хотя мы живем в России, пахлава на столе – это сразу праздник, это связь с нашими корнями. Ее пекут на большие события: свадьбы, крестины, Пасху, Рождество. Разрезаешь этот сладкий “пирог” ромбиками или квадратиками – и весь дом наполняется теплом и радостью. Это блюдо объединяет нас, напоминает, кто мы и откуда.Моя фотография хочет показать не только как она вкусно выглядит, но и как много значит эта сладость для нас, греков в России. Это вкус детства, вкус праздника, вкус дома. Это наша живая традиция, которую мы бережно храним. Вот такая она, наша пахлава – простая, сладкая и бесконечно родная!

Автор — Димитриу Николаос (г. Москва)

Название — “Рождество в сердце Крымского Афона” (Бахчисарай, Крым)

Номинация — “Греческие уголки России”

Бахчисарайский Успенский монастырь – одна из древнейших крымских святынь, где находилась в свое время резиденция Готфских митрополитов, а также чтимый образ Пресвятой Богородицы «Бахчисарайской» (Мариупольской).

Находясь на стыке между разными государствами, народами и правителями, монастырь претерпел разные периоды, и мирные и тревожные. В истории российских греков обитель занимает особое место, и все благодаря личности святителя Игнатия Мариупольского, бывшего настоятелем Успенской обители. Под его омофором крымские греки получили российское подданство, навсегда связав историю Крыма и греческого Приазовья с Россией.

Сам монастырь представляет из себя уникальный пример архитектуры, будучи встроенным в пещеры горы Чуфут-Кале, соединяя элементы византийского и русского стилей. Не даром его именуют «Крымским Афоном», ведь его литургический устав приближен к святогорскому, демонстрируя богослужебное многообразие Русской православной церкви.

Бахчисарайская обитель объединяет свое эллинское прошлое с её русским настоящим, направляя свою молитву ко Господу.

Название — “Греческая мягкая сила: от античности до современности” (Москва)

Номинация — “От панигири до панаира: греческие обычаи в кадре”

Да, конечно, греки любят веселиться, но они не прочь показывать свою любовь к веселью и другим народам. Как же многовековое культурное и историческое наследие? Об этом греки вам целую лекцию расскажут – долго, красиво и заманчиво. Начиная со времен античности греки активно продвигали свою культуру. Сегодня представители греческого студенчества продолжают эту многовековую традицию.

В различных российских университетах проводятся фестивали национальностей, и греки принимают непосредственное участие наравне с представителями других стран. По традиции каждой стране предоставляется стенд, на котором размещены книги, фотографии, флаги и конечно же изделия национальной кухни. Студенты в свою очередь демонстрируют свои умения в танце и национальной музыке. Греки – не исключение.

На фотографии изображен стенд Греческого клуба на Фестивале национальностей МГТУ им. Баумана.

Название — “Наш дом «РОМИОСИНИ»” (г.Краснодар, ул. Коммунаров 84)

Номинация — “Греческий силуэт в архитектуре”

Здание Греческого Культурного Центра «РОМИОСИНИ» в Краснодаре является характерным строением многоэтажного кирпичного зодчества с элементами модерна дореволюционного Екатеринодара. Относилоcь к объектам собственности знаменитого купца и гласного городской думы Марка Лихацкого. Дом был сдан в эксплуатацию в 1918 году через три года после смерти Марка Михайловича, когда имуществом семьи управлял его сын Антон. Немало таких зданий на улице Коммунаров (бывшая до 1920 года Борзиковской). Улица эта в то время активно использовалась извозчиками и в районе самого дома отъезжали экипажи в направлении Горячего Ключа. Квартал, где находится дом, был в центре жизни дореволюционного Екатеринодара, так как совсем рядом находился знаменитый Новый базар (нынешний Кооперативный рынок), и не так далеко располагался базар Старый (на месте сквера Дружбы – сквер со слоном). Рядом располагались Екатерининский собор и Войсковой собор князя Александра Невского.Сегодня об этом доме мы говорим как о примере ярко выраженной предпринимательской деятельности Екатеринодара, в которой с середины 19-го века активно участвовали греки. В историческом центре современного Краснодара сохранилось немало строений, связанных с греками.С открытием в этом здании Греческого культурного центра в апреле 2025 года в Краснодаре среди «бывших греческих домов» появляется место греческого настоящего и будущего.***В июне 2023 года первый этаж здания по ул. Коммунаров, 84 был передан администрацией города Краснодара в безвозмездное пользование КГОО ГНКА «Ромиосини». Площадь переданного помещения составляет 176,8 кв. м.Усилиями членов общества и его попечителей, в помещении был проведен капитальный ремонт, осуществлена перпланировка, заменены коммуникации. В финансировании ремонтных работ приняло участие более 150 человек.Фасад здания был полностью отреставрирован, восстановлена кирпичная кладка царских времен. Боковую часть Греческого культурного центра украшает мурал площадью около 150 кв.м. Мурал создан по картине греческой художницы Нины Иоаниди и отражает связь поколений, уважение к традициям, исторический культурный код, философскую мысль о преемственности античности и православия.Мурал1. На дальнем плане изображен древний храм, напоминающий о том, что греческая культура базируется на богатейшем античном наследии, построена на основополагающих принципах древнегреческой цивилизации: свободы, гуманизма, стремления к совершенству и т.д.2. Чуть ближе как в историческом, так и в художественном плане, располагается православный византийский храм, являющийся символом духовности, глубокой религиозности греческого народа, для которого православная вера является основой мировоззрения.3. В центре композиции еле уловимые, невесомые танцовщицы – три грации или хариты, символизирующие красоту, благомыслие и изобилие (Аглая — «сияющая», Евфросина — «благомыслящая» и Талия — «цветущая»).4. На переднем плане справа – одно из традиционных ремесел греков – гончарное искусство, известное с древнейших времен и сохранившееся до наших дней. Работа с глиной является демонстрацией силы человеческого труда, способного из примитивного материала, находящегося под ногами, создавать произведения искусства. Примечательно, что в трудовом процессе всегда участвуют и дети, с ранних лет приобщающиеся к общему делу.5. На левой части переднего плана еще одно традиционное занятие греков – игра на музыкальных инструментах. Греческая лира-национальный инструмент, сопровождающий как радостные, так и печальные этапы жизни нашего народа. Преемственность поколений, семейственность и сохранение традиций – вот что отражает этот сюжет.

Автор — Ксинопуло Мелания (Москва)

Название — «Балаклава. Памятник Ревелиотису» (Крым, Балаклава)

Номинация — «Греческие уголки России»

Теодосиос Ревелиотис (греч. Θεοδόσιος Δ. Ρεβελιώτης 1771, Нестани Аркадии — ?) — деятель греческого национально-освободительного движения против турецкого ига, генерал российской армии и крупный землевладелец Крыма. Его владения включали Алупку, Ореанду и Ливадию.

Пройдя в России военную переподготовку, получив звание тысячника и уже под именем Феодосий Ревелиоти, он принял командование греческим батальоном Балаклавы.

Во главе греческого батальона Ревелиоти принял участие в подавлении мятежей, подстрекаемых турками, крымских татар и был дважды ранен. За проявленные командные способности и героизм, Ревелиоти был награждён орденом Святого Георгия и дослужился до звания генерала.

Крымские краеведы описывая историю Ливадии и Воронцовского дворца именуют его «одним из генерации екатерининских орлов» и делают упор на приобретённые им земли на Южном берегу Крыма: «Генерал владел земельной собственностью, сопоставимой со здешними владениями князя Потемкина. История доброй половины южнобережных имений начинается с покупки земель у Ревелиоти. В руках потомков самого Ревелиоти вся эта огромная недвижимость не удержалась и на протяжении первой половины XIX в. была переделена и распродана».

Теодосий Ревелиотис не разрывал связи со своим греческим Отечеством и, будучи российским генералом, стал членом тайной греческой революционной организации Филики Этерия. Историками отмечен его первый денежный перевод, для подготовки восстания, в 1820 году.

Автор — Топузова Анна (Москва)

Название — «Греки сквозь поколения» (Москва)

Номинация — «В объективе – греки России»

Хоть я и москвичка, но мои корни ведут к понтийским грекам. Моя девичья фамилия Неопуло. Все мои предки были достаточно предприимчивыми и талантливыми людьми, отличались умом и красивой внешностью. Прошло время и из-за радикальных притеснений турками моя семья по папиной линии переехала в Абхазию, где и родился мой отец Георгий Лазаревич. Спустя годы, папа поступил в один из передовых московских ВУЗов и успешно закончив его, отправился по распределению в Подмосковье, где встретил мою маму, а уже к моему рождению вся семья переехала в Москву. Я люблю свой город, горжусь своими корнями и рада, что именно тут встретила свою любовь – моего мужа Христофора (мл.).

Так я стала Анной Топузовой. Горжусь, что ношу эту фамилию и являюсь членом этой замечательной семьи, корни которой уходят к грекам с приазовья. Глава нашего семейства Христофор Васильевич (ст.) родился в греческом селе Урзуф под Мариуполем. После службы в армии приехал в Москву, где женился и основал свое гнёздышко, где передаются и чтятся греческие традиции: почитаем старших, готовим традиционные блюда, соблюдаем православные обычаи и называем старшего сына в честь его деда. Сейчас три поколения живут вместе в одном доме.

Все эти люди, а точнее их руки, которые, как известно, могут поведать о многом, изображены на этом фото. А руки, в моем случае – это символ силы, любви, тесной связи и единства. Это большая и дружная греческая семья, где царит любовь, взаимопонимание, порядок и дисциплина. Каждый выполняет свою роль, подобно шестеренкам в одном большом механизме под названием семья. И если одна шестеренка выходит из строя, другие незамедлительно готовы подставить свое плечо и протянуть руку помощи. По большому счету для меня ничего не изменилось, я тоже росла в большой семье. Мне тут помогают стать более ответственной и дисциплинированной. А я привношу краски любви, позитива, стимулирую посещать разные интересные места и делать то, чего боимся. В общем, пребывая в балансе, мы друг друга гармонизируем и двигаемся «синергично» в едином векторе.

Для меня наивысшими ценностями являются любовь к Богу и ближним, патриотизм, дружба и семья, мои греки сквозь поколения. Каждый из нас чему-то учится друг у друга. Надеюсь, мы сможем перенять опыт и знания наших старших, ведь у них действительно есть чему поучиться.

В завершение хотелось бы сказать, что любить и ценить своих близких, семью – это лучшее что мы можем сделать. От этого выстраивается фундамент всех дальнейших взаимоотношений и рождаются дети, которые возьмут от нас все самое лучшее, и непременно продолжат наши колена.

Автор — Топузова Анна (Москва)

Название — «Портал в Византию» (г. Сочи, горное село Ахштырь)

Номинация — «Греческие уголки России»

Готовы отправиться в незабываемое путешествие с помощью портала в виде фотографии, являющейся билетом в машину времени? Тогда берите своих близких и поехали!

На фотографии изображен древний Византийский храм, расположенный на территории нынешнего города Сочи, вот туда-то мы и отправимся. Обратимся к нашим истокам и проникнемся духом и энергетикой этого места. Этот «билет», а именно фотография стала частью моего дипломного проекта и двух выставок. Надеюсь, осенью она в третий раз порадует вас благодаря этому конкурсу. Мой проект первоначально был про заброшенные храмы, и я ездила по всей России в поисках подобных мест, коих к нашему общему сожалению, немало. И как же было радостно встретиться лицом к лицу с живым памятником архитектуры в городе Сочи, селе Ахштырь, близ реки Мзымта. Причем не просто памятник, а греческий храм. И мой проект поменял курс с заброшенных храмов на разрушенные, но не покинутые людьми. Как же было радостно осознавать, приехав туда, что место регулярно посещается людьми. Приносят иконы на гобелене, дереве, ламинированные и, о чудо, когда мы пришли горела зажжённая свеча, хотя дул сильный ветер – словно Бог так и ждал нашего прибытия и нажатия на «курок» фотоаппарата. Там я сделала много потрясающих снимков. Этот – один из моих любимых и традиционных согласно стандартам фотографии.

Хочу поделиться небольшой исторической справкой. Это разрушенный византийский храм. Однако, несмотря на разрушения, он до сих пор является местом молитвы для местных жителей и туристов, которые приезжают, чтобы насладиться его атмосферой и красотой. По сведениям археологов, этот средневековый храм построили византийцы в период с X по XIII век на Псеашхинском ответвлении Шелкового пути, проходившем в долине реки Мзымта. После падения Константинополя местные джигеты превратили храм в крепость, сильно пострадавшую от турок в 17-м веке. Известно, что к моменту завоевания Черноморского побережья русскими войсками, стены храма были почти разрушены. Их остатки обнаружили в 1865 году при закладке поселка Ахштырь русские переселенцы, решившие самостоятельно восстановить древнюю святыню. В 1913 году возрожденный Ахштырский храм был освящен в честь Святителя Николая Чудотворца. Однако в ранний советский период отношение к религии резко изменилось, и в 1937 году храм взорвали…

(Источник: https://gazetasochi.ru/article/zabytaya-istoriya-ahshtyrskiy-hram-v-sochi)

В завершение этого небольшого исторического путешествия хочу пожелать нам помнить и чтить свои корни и историю, изучать ее и передавать дальше – своим детям и внукам, друзьям и знакомым. Это очень важно и во многом поможет вам, как в рамках самоопределения и понимания кто вы есть, так и поможет достичь того, чего вы хотите, ведь без знания прошлого нет и будущего.

Автор — Малай Мария (с. Стыла, Донецкая Народная Республика)

Название — «Греческий праздник “Панаир”» (село Стыла, ДНР)

Номинация — «От панигири до панаира: греческие обычаи в кадре»

“Греческий национальный престольный праздник Панаир посвящен святому великомученику Георгию Победоносцу, в честь которого назван храм в селе Стыла. По сложившейся традиции ежегодно 6 мая жители села и гости после службы в храме и крестного хода устраивают народное гуляние с греческими песнями и танцами. Накрывают стол всем селом. Пекут греческие блюда: турту, филто, плачинки, чебуреки, гузлимэ. Готовят напиток – бузу. Вся еда освящается молитвой и святой водой. Более 240 лет живет село Стыла, а вместе с ним живет традиция праздновать Панаир. И в годы ВОВ и во время СВО не прерывается эта традиция. Мы возносим святому Георгию свои горячие молитвы о мире, о победе, о плодородии земли”.

Автор — Хулуди Виктория (Москва)

Название — «Памятник братьям Лихудам» (Москва, Богоявленский пер., 6)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Иоанникий и Сафроний Лихуды – греческие иеромонахи, просветители, богословы, основатели Славяно-греко-латинской академии в Москве.

Иоанникий (Иоанн) (1633, остров Кефалиния – 1717, Москва) и Софроний (Спиридон) (1652, остров Кефалиния – 1730, Москва) известны как первые преподаватели Славяно-греко-латинской академии – первого официально утвержденного высшего учебного заведения в Русском государстве.

По происхождению греки, представители княжеского рода Лихудов. Иоанн учился у известного дидаскала Герасима Влаха, преподававшего в школе Венецианского греческого братства. Овдовев, Иоанн принял монашество с именем Иоанникий. Спиридон окончил Коттунианскую коллегию Падуанского университета (1670) со степенью доктора богословия. Будучи студентом, принял монашеский постриг с именем Софроний. Вернувшись на родину, братья преподавали в различных школах на Кефалинии, на других западных греческих островах, в городах Навпакт, Арта, в Фессалии и Македонии, а также в Константинополе. Одновременно с просветительской работой вели активную проповедническую деятельность.

Когда русское правительство задумало завести в Москве высшую школу с именем академии, царь Федор и Патриарх Иоаким в 1682 году пригласили братьев Лихудов. Лихуды прибыли в Москву в 1685ом, где их приняли цари Петр I и Иван V. В том же году они стали преподавать в Богоявленском монастыре. Стоит отметить, что начало их преподавательской деятельности ознаменовало окончательную победу «грекофильской» партии над «латинской» в богословских спорах и политической борьбе того времени в Русской Церкви и при царском дворе.

Лихудов можно назвать родоначальниками высшего образования в Великороссии, а из их учеников образовалось целое поколение первых собственно русских ученых, каковы Ф. П. Поликарпов, А. К. Барсов, П. В. Постников, Феолог, Головин, Козма, Иов, Палладий Роговский и другие, отчасти бывшие профессорами академии и ее начальниками, отчасти трудившиеся по исправлению Библии и издавшие ряд ученых сочинений.

Памятник возведен в 2007-ом году перед алтарём Богоявленского монастыря на Богоявленском переулке в Москве.

Название — «Женщина из книги «Мифы Древней Греции»» (Москва, пр-т Будённого)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Пятничный сентябрьский день… Тёплый вечер… Бегу по проспекту Будённого. Надо решить несколько срочных вопросов. Пол года здесь идёт такой активный ремонт дороги, что только и смотри под ноги, а на пересечении с шоссе Измайловским — береги голову. Строительные люльки весят на многоэтажке и, кажется, что деревянные защитные настилы не сохранят твою грешную голову от возможного “сюрприза” сверху.

Замечу, что здесь я не впервые! И вдруг! Какая-то сила заставляет на бегу поднять глаза вверх по правую руку… Она! Я вижу Женщину, которую я точно знаю, но почему-то раньше не замечала! А люди продолжают мчаться к светофору… Пришлось вырывать из потока, чтоб спокойно разглядеть Её. Где-то на затворках детской памяти, ещё советской школьной программы, я как будто с полки беру в руки книгу “Мифы Древней Греции”, где на страницах вижу именно этот лик, стан, образ. Мы точно с Ней знакомы!”

Автор — Козлова Надежда (Москва)

Название — «Греческий Путь» (Псахо, Краснодарский край)

Номинация — «Греческие уголки России»

“Все народы имеют историю. И все народы имеют исторический путь, который часто удивительным образом ведёт к новым местам, к достижениям и лучшему будущему. Храм Святого Георгия Победоносца стал одним из символов греческого пути в России. Храм был основан Понтийскими греками, следовавшими из Анатолии (Турция) в Ставропольскую губернию Российской Империи. И храм, и само селение Псахо (Лесное) были основаны греками во второй половине XIX века. В 1889 году здесь проживало 356 человек, из них 340 были греками. Кроме православной церкви Святого Георгия Победоносца, в селе имелась греческая школа и сельское училище с преподаванием на русском языке. Настоятелем храма в конце XIX века был священник Елисей Попандопуло. Греческий Путь безусловно является не только географическим, но и духовным понятием, вмещающим в себя созидание и становление традиций, культуры и религии. Благодаря храму, который радует прихожан и паломников, каждый из нас может прикоснуться к удивительным страницам истории, к истокам тех или иных событий. Самое удивительное это то, что в храме (единственном в России в данный момент) находится чудотворная икона Святого Стилианоса (греческого святого) от которой происходит много чудес для всех, кто с искренней верой обращается к Богу, к Тому же Богу, которому молились Понтийские греки более ста лет назад”.

Автор — Берберова Елена (Ессентуки)

Название — «Моя малая Родина – село Дубовая Балка» (село Дубовая Балка Ставропольский край)

Номинация — «Греческие уголки России»

“Основной причиной побудившей греков переселиться из Турции были невыносимые условия жизни, создаваемые турецким правительством христианскому населению страны. Северный Кавказ в качестве нового места жительства был выбран не случайно. В то время шли последние годы «Кавказской войны» и царское правительство стремилось скорейшим образом умиротворить неспокойный край. В лице греков переселенцев Россия получала не просто «единоверцев» на Кавказе, а еще и лояльное к официальной власти население. Поэтому она содействовала и всячески поощряла переезд греков-христиан. Так 27 февраля 1862 года император Александр II подписал указ, согласно которому грекам из восточных районов Турции разрешали обосноваться на Северном Кавказе. В память об этом событии благодарные потомки в селе Дубовая Балка (Ставропольский край) в 1911 году установили бюст царю, принявшему их предков на новой земле. Но во время революции памятник разрушили. И лишь спустя 90 лет (2001г.) по инициативе предпринимателя Ильи Илиади на том же месте бюст был восстановлен. Осенью 1864 года греки вошли в Пятигорский уезд. Они были расселены на места бывших ногайских аулов Ногут, Крымгирей и Султанская Ставка (Султан). Переселенцы сразу взялись за обустройство на новом месте. Однако через 2 года сюда стали стекаться толпы бывших крепостных крестьян Средней и Южной России в поисках лучшей доли. Они селились рядом и тут, возникла проблема с отводом земли. В связи с этим греки потребовали от чиновников Ставропольской губернии отделения своей диаспоры. Эту просьбу удовлетворили, благодаря содействию тогдашнего губернатора Ставрополья грека по национальности – Никифораки Николай Егоровича. В 1897 году поступило разрешение: «султанским грекам переселиться восточнее на 20 вёрст в дубовую балку…» Так появилось на карте России село Дубовая Балка (Андроповский район)”.

Автор — Берберова Елена (Ессентуки)

Название — «Греческий идеал Северного Кавказа» (верхняя аллея лечебного парка города Ессентуки)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“В Ессентуках в лечебном парке, напротив здания Верхних ванн, установлена статуя Дорифора. Это копия изваяния знаменитого древнегреческого мастера Поликлета. Поликлет из Арагоса (около 490 г. до н. э. – около 420 г. до н.э.) — греческий скульптор Высокого классического периода, считается одним из самых важных и самых влиятельных скульпторов классической древности. До наших дней подлинные произведения автора не дошли. Это объясняется тем, что в эпоху Римской империи было широко распространено обыкновение делать копии с прославленных греческих скульптур. «Дорифор» — самая известная работа Поликлета. Эта скульптура юноши, победившего в метании копья. Она создана автором между 460 и 450 годами до нашей эры. Поликлет изобразил в ней идеальные пропорции человеческого тела. Здесь нашло отражение и то, что греки называли «калокагафией», то есть единство внешней красоты и внутренней доблести. Тело Дорифора безупречно, а лицо скульптуры характеризует человека, способного мужественно вынести любое испытание, стойкого в беде и сдержанного в радости. Интересен тот факт, что статуя представляет воплощение естественного движения, однако у правой ноги Дорифора имеется небольшое укрепление. Дело в том, что Поликлет создавал свои скульптуры в бронзе, а его римские копии воспроизводились уже в мраморе и нуждались в этом дополнительном укреплении. Изваяние Дорифора служило образцом для подражания у юношей”.

Автор — Елисеев Серафим (Ялта, Крым)

Название — «Храм святого великомученика Феодора Тирона в городе Ялта» (Ялта, Крым)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

Меня зовут Серафим Елисеев, я русский, мне 16 лет, я служу пономарём в бывшем греческом храме cв. влм. Феодора Тирона, и я с уважением отношусь к грекам, созидавшим нашу страну наравне с другими народами России. Хочу рассказать о нашем храме. Церковь наша древняя, она была создана греками, проживавшими на территории Крыма со времён Византийской империи. Церковь Святого великомученика Феодора Тирона является одной из древнейших сохранившихся до наших дней на ЮБК, в которой молитва практически не прекращалась со времён средневековья. В разные периоды времени церковь называлась Аутской, Греческой и Чеховской. Первые известные на сегодняшний день письменные упоминания о церквях Аутки (территория Ялты) находим в «Ведомостях о выведенных из Крыма в Приазовье христианах» от 18 сентября 1778 года, в отчётах А.В. Суворова. Уже через 5 лет Таврида была присоединена к России (1783г) и в церкви возобновились богослужения.

Гавриил Розанов в «Записках о некоторых христианских древностях Крымского полуострова» от 06.1831г. так описывает храм: «В деревне Аутке есть древняя, греческая, совершенно целая церковь во имя Святого Федора Тирона. В ней иконостас с резьбой не выкрашен».

Феодоровская церковь, как и в прежние века, оставалась народной. Греки Верхней Аутки отстаивают свою аутентичность, свои древние традиции, свою греческую церковь. Тщанием прихожан греков в 1866г возрождается обветшавшая церковь во имя Святого великомученика Феодора Тирона. По свидетельству Д.М. Струкова (русского художника- реставратора, археолога, исследовавшего древние памятники христианства Тавриды в 1871 г), «в церкви св. Феодора, новый храм пристроен к древнему алтарю».

При церкви имелся дом для причетника из двух комнат, в нем размещалось училище, которое содержалось иждивением общества – учитель и 30 детей из греческих семей. Училище это открыл в 1858г молодой священник, от природы награждённый прекрасным умом, получивший образование сначала в Одесском духовном училище, а потом в Херсонской семинарии, герой Крымской войны, получивший за самоотверженность дважды Архипастырскую признательность и награждённый за защиту Севастополя серебряной медалью на Георгиевской ленте и бронзовой на Андреевской о. Николай Грамматикака. В церковных документах сказано, что о. Николай «наблюдая за училищем, состоящем при Аутской церкви, объясняет в оном детям Закон Божий и молитвы, безмездно».

Население Аутки растёт, деревянный храм Феодора Тирона уже не вмещал всех желающих. В 1896г аутскими греками принято решение храм разобрать и заложить новый, каменный. В 1898 году старую церковь разобрали и заложили новую. Активное участие в постройке храма принимал великий русский писатель А.П. Чехов (церковь расположена рядом с домом писателя), он лично жертвовал на строительство храма и вел переговоры с архиепископом Димитрием о назначении в храм настоятелем священника Василия Феодори, грека по национальности. 30 января 1904 года новый храм был освящён. Здание построено в неовизантийском стиле по типовому проекту: каменное, крестовое в плане, однокупольное сооружение с ризницей, пономарней, трапезной и колокольней. История храма неразрывно связана семьёй Чеховых. А.П. Чехов был благотворителем храма и ходатаем греческой общины к священноначалию, а его сестра Мария Павловна была почётным старостой.

Вот что писал в своих воспоминания о. Сергий Щукин (священник, служивший в обоих аутских церквях, писатель и в дальнейшем духовник Чеховых). «Он (Чехов) любил простых, непосредственно-религиозных людей. Хорошо отзывался о местном священнике-греке, добродушном и простом человеке о. Василии… Антон Павлович хвалил его. «Смотрите, какую церковь строит о. Василий. Молодец, ему надо что-нибудь пожертвовать. А о. Василию говорил несколько раз: – Хорошая у вас колокольня, надо бы колокол хороший вам, пудов в сто». А.П. дал на постройку храма 100 рублей, а чеховская серебряная лампадка висела за престолом в храме.

О. Василий часто бывает на Белой даче. Дарит Антону Павловичу Чехову кипарисовый крест с распятием. Чехов в свою очередь дарит о. Василию свою фотографию с надписью: «Отцу Василию Феодори на добрую память Антон Чехов.1900.5.24».

Чехов умер на курорте в Баденвейлере 02.06.1904г., на следующий день в Ялте были развешены объявления: «Сегодня в субботу 3 июля 1904г., в 8 часов вечера в церкви Св. влм. Феодора Тирона в Верхней Аутке будет отслужена панихида по скончавшемся писателе А. П. Чехове.» Долгие годы, пока служил о. Василий, в день кончины Чехова служили панихиду.

Во времена гонений коммунистического режима на Церковь Христову, греки, как могли отстаивали свои храмы в годы гонений. Тогда церковь возглавлял Архимандрит Елисей Тайганиди. Церковь св. влм. Феодора Тирона закрыли одной из самых последних в Крыму весной 1938г., а в 1942 она снова была открыта. Следующий раз её закрыли в 1960г., здесь был школьный спортивный зал, а открыли уже в 1993году.

В Греции, очень почитают святого Русской православной церкви Святителя Луку (Войно-Ясинецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Каждый год прибывают священнослужители и паломники из Греции в Симферополь, чтобы вместе почтить его память. В один из таких приездов, греческие монахи и паломники, приехавшие в Ялту, посетили церковь св. влм. Феодора Тирона. По промыслу Божию у игумена на груди был крест с мощами святого Феодора Тирона. Когда он узнал, что в храме нет мощей нашего небесного покровителя, вынул мощи из своего креста и подарил настоятелю храма о. Ростиславу Гоцкалюку.

Летом 2002 года в храме св. влм. Феодора Тирона случилось настоящее чудо. В начале лета храм украсили цветами лилий, о которых говорил в Своих проповедях Христос: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Матфея 6,28-29). Прошло время, и цветы высохли. Но каково же было удивление всех, когда в праздник Успения Пресвятой Богородицы одна из сухих ветвей расцвела живыми цветами на иконе Казанской Божией матери. После явленного чуда наш храм неоднократно посещали делегации греческих паломников, так как подобное чудо ежегодно происходит в Греции на острове Кефалония, в деревне Пастра, когда сухии лилии расцветают на чудотворной иконе Богородицы «Панагия-Крини» в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Стены храма не расписаны, не покрыт позолотой иконостас, но человек попадающий в храм ощущает необычайное тепло, покой, заступничество наших небесных покровителей, присутствие Всевышнего. Не зря же столько поколений наших земляков, сначала греков, а затем россиян и украинцев молилось здесь и отстаивало право на существование этой православной святыни, сохраняло её для нас, для потомков, для будущего. Низкий поклон им за это.

Немаловажная особенность этого храма в том, что он создавался и существовал, на протяжение всей своей истории, на средства простых тружеников и как «Феникс» каждый раз возрождался из пепла. Вера прихожан, их стремление «ходить под Богом», отсутствие притязаний на показную роскошь, сформировало историю и особую духовную атмосферу храма, помогло ему сохраниться в веках, пройдя через «жернова истории».

История храма, созданного греческой общиной Аутки неразрывно связана духовно, исторически и культурно с историей Крыма и государства Российского.

Автор — Курдасова Светлана (Москва)

Название — «Археологические открытия» (Крым)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“В студенческое время мне посчастливилось не один раз осуществить археологическое путешествие в глубину тысячелетий – на археологические раскопки античных памятников древнего Боспорского царства. Раскопки проходили в Белинской археологической экспедиции (БАЭ). Городище Тафр находится в Крыму, недалеко от города Керчь, в 1,5 км от села Белинское. Памятник датируется I – V в.в. н.э.

Что мы знаем об археологии? Археология и история тесно связаны, и одна наука с трудом может обойтись без знаний второй.

Основная задача археологии – собирать материалы по разным историческим периодам. После накопления археологических фактов и их констатации в дело включается история. На основе археологических данных учёные реконструируют исторический процесс и формулируют определённые выводы.

Археологи проводят два вида изысканий: полевые (на местности) и кабинетные. К полевым исследованиям относятся разведка, описание и изучение исторических памятников. В кабинетных условиях археологи занимаются сравнительно-типологическими исследованиями.

Помимо прочего, наука занимается и датировкой найденных предметов. Возраст находок устанавливают разными способами. Например, изучая культурный слой, в котором вещь была обнаружена.

Я рада, что когда-то мне удалось принять участие в археологических экспедициях в Крыму, ведь это большая возможность узнать глубже историю своих предков. Полученный опыт, знания и фотографии не раз пригождались мне, учителю, на уроках истории. Это делало занятия еще более увлекательными, и всегда виден неподдельный интерес учеников.

Разве это не здорово?)”

Автор — Канисиди Лияна (Геленджик)

Название — «Афина и Грифон» (Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», Крым, г.Севастополь, ул. Древняя, 2)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Совершить путешествие длинной в 500 км, дабы увидеть своими глазами непередаваемое величие! Неразрывную связь времени, культур и поколений!

Новый Херсонес, как всегда, полон сюрпризов! Афина решила, что Грифон нуждается в дружеской компании. Интересно, не против ли он?”

Автор — Канисиди Лияна (Геленджик)

Название — «Воскресный кофе в греческом дворике» (Геленджик, Кубанская, 20, гостеприимный дом Яниса Дмитриева)

Номинация — «От ткацкого станка до лиры: быт греков в России»

“Гармония вкуса и цвета: Элегантная сервировка стола, наполненная ароматом греческой кухни – всеми любимый апельсиновый пирог Портокалопита и греческий кофе.

Каждая деталь – от белоснежной скатерти до оливковой ветви – создает неповторимую атмосферу Эллады.

Гранта, как символ плодородия, изобилия и возрождения напоминаете нам о то, что за все, что мы имеем здесь и сейчас мы должны неустанно благодарить. А очертания церквушки безмолвно намекают нам о том, к кому мы должны взывать с благодарностью.

Здесь и сейчас, сегодня и всегда!”

Автор — Цымбалова Алина (Ставрополь)

Название — «Танец на городской площади» (Ставрополь)

Номинация — «От панигири до панаира греческие обычаи в кадре»

“На фото ученицы греческой школы проводят мастер-класс по традиционным понтийским танцам для жителей и гостей города Ставрополя. Особенно ценно, что юные гречанки обучают основным танцевальным движениям под живое музыкальное сопровождение понтийских инструментов. Каждый год в день города Ставрополя и Ставропольского края на центральной площади открываются национальные подворья, которые знакомят гостей праздника с традициями и культурой различных народов, проживающих на территории Ставрополья. Школа греческого языка и культуры города Ставрополя имени Н. К. Мацукатидиса активно принимает участие в данном фестивале. Все желающие с удовольствием примеряют национальные костюмы, знакомятся с греческими музыкальными инструментами, пробуют блюда национальной кухни и конечно же любят танцевать омал под живое музыкальное сопровождение. Каждый присутствующий чувствует себя частью большой греческой семьи. Это невероятное чувство!”

Автор — Цымбалова Алина (Ставрополь)

Название — «Концерт в греческой школе города Ставрополя. Маленькие гречанки» (Ставрополь)

Номинация — «В объективе – греки России»

“На фото ученицы греческой школы, после своего выступления поддерживают в зале старших участников концерта. С невероятным теплом в душе зрители вспоминают каждый концерт, который посвящён событиям богатой греческой культуры и памятным событиям её истории. Без преувеличения можно сказать, что каждый раз это мероприятие становится изюминкой школьных концертов в городе, так как отражает красоту, колорит и богатое наследие эллинской цивилизации. Концерты с каждым годом привлекают все больше людей, интерес к языку, национальным танцам и музыке в городе растёт. Участие школы в городских мероприятиях собирает очень много единомышленников, чувствуешь себя окружённый большой и дружной семьёй. А эту дружбу девочки пронесут через долгие года. Они вырастут и уже будут делиться с малышами, которые только начнут свой путь обучения, своим опытом. Ждём вас дорогие друзья к нам в гости на невероятно душевные праздники!”

Автор — Цымбалова Алина (Ставрополь)

Название — «Памятник Н.Е.Никифораки» (Ставрополь)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Пожалуй, самый знаменитый грек в Ставрополе! Николай Егорович Никифораки руководил Ставропольской губернией с 1887 года по 1904 год. Его памятник располагается на центральном проспекте Карла Маркса, у железнодорожного вокзала в городе Ставрополе. Он был человеком, посвятившим свою жизнь служению отечеству, чья жизнь и труд стали символом упорства и преданности своему делу. Изучая биографию Николая Егоровича понимаешь, что за великими делами стоят обычные люди с большим сердцем. В 1887 году он был назначен ставропольским губернатором. Огромное внимание, в том числе он уделял благоустройству города Ставрополя. На улицах которого стелилась булыжная кладка, строились каменные здания, прокладывались водосточные канавы, обустраивались рынки, облагораживались новые скверы. Благодаря Николаю Егоровичу строились шоссе и железные дороги, электростанции, а также первая в городе телефонная станция, при нем активно развивается промышленность. Памятник был создан и установлен в 2003 году благодаря поддержке культурно-просветительского общества приазовских и донских греков «Танаис». Память о губернаторе, так много сделавшем для благосостояния будущих поколений хранят в своём сердце жители Ставрополья, а Николай Егорович каждый день на площади у железнодорожного вокзала встречает и провожает жителей и гостей региона, уезжающих и приезжающих по железной дороге, проложенной по его инициативе”.

Автор — Веряскина Елена (Москва)

Название — «Терпсихора» (Санкт-Петербург)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Ничто не расскажет о народе точнее, чем его танец. Можно не допеть, не дорассказать, но не недотанцевать. В танце переплетено всё: история, характер, жизнь, комедия, трагедия. Танец сопровождает нас повсюду: кружение листопада, ритм морской волны, плавное течение облаков.

В Древней Греции танцы были обязательным предметом в гимназиях. Античный танец строился на сочетании шагов и движений рук. Танец должен был отражать мысли, настроение и чувства. Именно это завещала Терпсихора- муза танца- людям: «в танце следует принимать изысканные позы и использовать эстетичные жесты, создавая гармоничное действие»

Считалось, что именно Терпсихора открыла людям связь между душой и телом, между внутренним и внешним мирами, научила душу правильно сочетаться с телом, передавать через движение эмоции и тонкую связь с культурой родной страны и природой.

Терпсихора всегда изображалась в простой тунике и с лирой в руках, наслаждающаяся танцем. В Летнем саду скульптор добавил в прическу Терпсихоры три перышка- знак победы над сиренами, которые осмелились состязаться с музами в пении, но были побеждены и ощипаны.

И стоит Муза Танца в тени сада, непобеждённая, наблюдая как люди выполняют её завет: соблюдать гармонию природного начала, движений человеческого тела и душевных эмоций”.

Автор — Веряскина Елена (Москва)

Название — «Ай-Петри» (Крым)

Номинация — «Греческие уголки России»

“Однажды кто-то из великих сказал, что качество спектакля определяется не громкостью оваций, а тишиной после того, как опустился занавес.

Разве можно описать словами красоту моря, величие гор, то послевкусие, когда ты поднялся на высоту 1234 м и увидел то, что видели Древние Греки, когда поднимались на Святой Камень-гору Ай-Петри, которая служила им ориентиром и где находился христианский монастырь Святого Петра.

А сколько легенд до сих пор рассказывают местные жители, привлекая и этим же пугая многочисленных туристов: и про спрятанные под горой сокровища монахов, и о призраках, блуждающих по плато, и о магических свойствах горных источников, и о том, что, если загадать желание на рассвете у зубцов, оно обязательно сбудется. Но одна из самых популярный легенд- это легенда о Царе ветров и юноше Петре, который смог покорить ветер и с тех пор Царь ветров помогает людям: наполняет паруса кораблей, вращает крылья мельниц, разносит семена по полям. В благодарность люди назвали гору в честь смельчака – Ай-Петри («Святой Петр»). А ветер с тех пор стал не врагом, а верным союзником жителей Крыма”.

Автор — Веряскина Елена (Москва)

Название — «Бузуки» (Москва)

Номинация — «От ткацкого станка до лиры: быт греков в России»

“Бузуки и Греция, Греция и бузуки… сегодня эти понятия не отделимы и трудно представить, что совсем недавно этот инструмент преследовался властями. История бузуки связана с историей ребетики – самобытного греческого стиля. Песни в стиле ребетики исполнялись под аккомпанемент бузуки и были очень популярны в 20-х годах ХХ века. Вскоре эти песни власти стали считать музыкой криминальных элементов, а их исполнители подверглись гонениям.

Со временем репутация ребетики, как хулиганской музыки, смягчилась, и бузуки вышел из тени. Главную роль в продвижении инструмента сыграл исполнитель и композитор Василис Цицанис, модернизировав аккордную прогрессию и добавив западное звучание. Цицанис также поработал над текстами, сделав их более традиционными и привлекательными для греков. Василис Цицианис стал первым известным музыкантом-бузукистом и открыл инструменту путь в люди. Во время похорон Василиса на улицы Афины пришло более 200 000 человек, которые держали в руках бузуки.

Ещё одним музыкантом, внёсшим значимый вклад в популизацию инструмента, был Манис Хиотис, добавивший четвертую струну к инструменту, что позволило делать более современные аранжировки и открыло новые возможности инструмента.

Бузуки стал неотъемлемой частью греческой культуры, узнаваемым во всём мире с первого аккорда”.

Автор — Веряскина Елена (Москва)

Название — «Футбол» (Москва)

Номинация — «От панигири до панаира: греческие обычаи в кадре»

Конкурс называется «Греческий след в России». Оставить след не сложно, намного сложнее сохранить его, сохранить память о том, кто его оставил. Огромную работу в сохранении истории и распространении культуры Греции проводит Московское общество греков. Фестивали, конкурсы, встречи – это то малое, что мы видим на поверхности.

Одним из таких мероприятий является ежегодный турнир по самому греческому виду спорта – футболу.

Общепринято считать родиной футбола – Англию, а официальной датой изобретения – начало XIX века, но пинать ногами предмет, похожий на мяч начали за долго до этого.

В Национальном археологическом музее в Афинах выставлен экспонат, на котором изображён древнегреческий мужчина, балансирующий мячом перед мальчиком. По мнению археологов артефакт датируется третьей четвертью 4 века до нашей эры (400–375 годы до н. э.).

Такой же рельеф, как дань уважения Греции, с 1958 года украшает Кубок, за который сегодня сражаются сильнейшие европейские клубы в Лиге чемпионов. И не случайно Евро УЕФА проводится раз в четыре года в том же году, что и Олимпийские игры.

Первое письменное упоминание об игре с мячом, которая отдаленно напоминает современный футбол относится к 180 г. до н.э.. В греческом словаре Поллукса приводятся такие данные: игроки делились на 2 команды (партии), каждая из которых должна была перевести мяч на поле соперника.

Не оставили без внимания в своих произведениях игру в мяч и древнегреческие поэты: Гомер в «Одиссее», Аполлоний Родосский в «Аргонавтике», Дамоксен.

Ну и какая Греция без мифа. Согласно одному из мифов первый мяч был дан людям богиней любви и красоты Афродитой. Афродита преподнесла мяч Эросу как игрушку, назвав мяч “шаром быстрым и летучим”.

*****

С веселым смехом он проворно мяч схватил,

Своим отдал, от этих ускользнул легко,

Того с пути отбросил, а того — поднял.

Все заревели: «Дальше! Рядом с ним! Закинь!

Над головою! Низом! Верхом! Подойди!

Отдай в борьбу!

Антифан (408–334 до н.э.)

Автор — Климов Дмитрий (Москва)

Название — «Имена, пережившие века: братья Лихуды» (Москва, Богоявленский переулок, 2, стр. 4)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Иоанникий и Софроний Лихуды—основатели и преподаватели Славяно-Греко-Латинской академии—первого высшего учебного заведения в Русском государстве. Братья были греческими православными монахами, получившими образование в Греции, Венеции и Падуе. В 1685 году были направлены в Москву в ответ на просьбу русского правительства прислать учителей для создания высшего учебного заведения. Братьями была организована школа при Богоявленском монастыре. Спустя год, для них был построен отдельный корпус в Заиконоспасском монастыре, и школа переехала туда, а в 1687 году на её основе была образована Славяно-Греко-Латинская академия—первое высшее учебное заведение в России.

Ученики в академии обучались грамматике, риторике, логике, физике на греческом и латинском языках. Студенты занимались переводами, старшие из них преподавали начинающим. Велось обучение и типографскому искусству.

Братьями были разработаны учебные программы, сочетающие в себе традиции византийского образования с элементами западноевропейской науки. Методика преподавания состояла из теоретической подготовки и практических занятий, что способствовало развитию у студентов навыков самостоятельного мышления и анализа.

В 1706 году братья были переведены в Новгород, где им поручили устройство школы по образцу московской.

Созданная братьями Лихудами академия выпустила многих русских учёных. Одним из самых знаменитых выпускников этого заведения является Михаил Ломоносов, обучавшийся в академии с 1731 по 1735 годы.

Братья Лихуды внесли огромный вклад в дело русского духовного просвещения, благодаря составленным ими учебникам (по грамматике, риторике, логике, физике, богословию), литературным трудам, переводам, пересмотру и исправлениям славянского текста Ветхого Завета.

Автор — Хасанова Эльвира (Москва)

Название — «Греческий дух под сводами Спасского храма» (Москва, Андроньевская площадь,10)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Этим летом, словно дуновение Анемоев, в мою жизнь ворвался греческий язык, воодушевив узнать больше о греческой культуре —самобытной и яркой. Потому прогулки по Москве стали ещё интереснее с осознанием, что вся красота вокруг возникла при участии народов,проживавших здесь испокон веков,в том числе—и греков.

Мой рассказ посвящён Спасо-Андроникову монастырю, на территории которого воздвигнут Спасский собор—самый древний белокаменный храм Москвы. На примере монастыря можно выявить ряд моментов, связанных с выходцами из Греции.

Монастырь основан в 1357 г. митрополитом Киевским—Алексием. Митрополит Алексий по пути в Константинополь попал в шторм. Святитель дал обет построить в Москве собор в честь праздника или святого, в день которого он благополучно достигнет земли. Этот день пришёлся на празднование Спаса Нерукотворного.

Святитель Алексий был приемником и последователем митрополита Феогноста—грека,сыгравшего ведущую роль в централизации церковной власти, объединении Русского государства, развитии каменного церковного строительства в Москве.

В пожаре 1368 г. сгорел первоначальный деревянный Спасский собор. Позднее вместо него был возведён белокаменный храм, над росписью которого в 1428 г. трудился величайший иконописец Андрей Рублёв. Но до наших дней фрески не дошли—роспись была утрачена в пожаре 1812 г. Сохранились лишь орнаменты в откосах окон.

На становление Андрея Рублёва как иконописца оказали влияние сотрудничество и наблюдение за работами Феофана Грека (великого иконописца, грека, прибывшего на территорию Руси из Византии и украсившего фресками ряд русских церквей), с которым они вместе расписывали храмы. Влияние этого сотрудничества проявилось в восприятии традиций византийского искусства и в трактовке образов.

Так на примере одного православного храма удалось оценить влияние представителей греческой нации в становлении Русского государства и развитии его культуры”.

Автор — Матвеева София (Санкт-Петербург)

Название — «Дело жизни» (г.Сочи, с.Лесное)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Черноморское побережье имеет богатую историю, а также довольно тесные связи с Грецией. Одним из мест ссылки для афинян, подвергшихся остракизму, выступало Черноморское побережье, в связи чем там образовались греческие поселения. В первые века нашей эры греческая колонизация побережья сменяется римской, а при императоре Юстиниане там утверждается господство Византии. В 1829 г. по условиям Адрианопольского мирного договора всё восточное побережье Черного моря перешло под контроль Российской империи после долгого влияния турок. В конце XIX – нач. XX в. сюда начали массово переселятся греки, благодаря чему в юго-западных городах России, и в частности в Сочи, сложилась большая греческая община. Ещё со времён влияния на побережье Византийской империи здесь началось активное строительство различных укреплений, а также православных храмов.

В наши дни понтийские греки, живущие в Сочи, вносят большой вклад в храмовое строительство города. В селе Лесное, находится Троице-Георгиевский женский монастырь, на территории которого в 2025 г. после 15 лет строительства был открыт храм-октагон, исполненный в неовизантийском стиле. Владимир Иванович Пахатуриди пронёс идею построить храм через всю свою жизнь. В юном возрасте он тяжело заболел и несмотря на неутешительные прогнозы врачей выжил. Его мать неустанно молилась святому Пантелеймону, ему и посвящён нижний придел храма, верхний же освящён как храм Иверской Божьей Матери, особо почитаемой на Кавказе. Он, утопающий в лесном массиве, окружающий весь монастырь, и запечатлён на фото. Проект храма создал известный сочинский архитектор Афуксиниди Фёдор Иванович, а для росписи храма были приглашены петербургские художники-реставраторы, выбравшие в качестве ориентира византийские фрески XI-XIII вв. Владимир Иванович, к сожалению, не дожил до освящения храма, однако все его родные и близкие уверены, что он воплотил в жизнь свою мечту благодаря истинной вере”.

Автор — Сурта Элина (Москва)

Название — «Атланты дворца Белосельских-Белозерских» (Санкт-Петербург, Набережная р. Фонтанки, 42 )

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

Атлант – известный герой древнегреческой мифологии, получивший в наказание от Зевса бремя держать небесный свод на своих плечах. Из античных героев мифологии атланты широко вошли в мировую архитектуру. Фигуры атлантов использовались в качестве декоративных элементов фасадов или входных групп, а также и в качестве опорного элемента конструкции, например, вместо колонны.

В Санкт-Петербурге сохранилось огромное количество зданий с атлантами. Их фигуры разнятся и по внешнему виду и по размерам, но невероятно гармонично вписываются в общий архитектурный ансамбль города на Неве. Дворец Белосельских-Белозерских – одно из ярких тому подтверждений. Архитектор Йенсен, по проекту которого и был построен дворец, был фанатом древней Греции. Поэтому практически во всех его проектах мы можем увидеть отсылки к ней, в том числе в виде атлантов. Застывшие в камне, они, молча склонив свои головы, бережно хранят истории и тайны, столетия наблюдая за горожанами и гостями города.

«…И жить ещё надежде

До той поры, пока

Атланты небо держат

На каменных руках»

Автор — Добрынская (Цанова) Наталия (г.Ялта, Крым)

Название — «Греческая стена: клад навиду» (г. Ялта, бывший греческий поселок Аутка, ул. Кирова (Аутская))

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

“Хочу показать вам настоящее сокровище — древнее, уникальное и… недооценённое.

Притягательность ветхих руин и сохранившихся старинных построек несомненна. Но готовы ли мы увидеть бриллиант под ногами, готовы ли рассмотреть античную мудрость в повседневном окружении? Уверена, — готовы, можем и даже должны!

Давайте пройдемся по старой ялтинской улице, которая сейчас носит имя Кирова, но исторически называлась Аутской, поскольку вела от самого берега моря вверх, к греческой деревне Аутка, взбирающейся вдоль речки Кремасто Неро прямо в горы.

Здесь всегда жили греки: и до Екатерины Великой и до Османов, и даже по словам Христофора Кондараки, известного краеведа 19 в., «испокон веку». Мои поедки жили в Аутке, многочисленная разветвленная семья, которая до прихода Порты была Цани, потом, спасаясь от непомерных налогов, записались Цан-Оглы, и уже в 20-м в. стали Цановы. Мой прадед был каменщиком, он и его товарищи ломали камень в аутских каменоломнях, тесали его и укладывали в крепкие гладкие стены. Я и сейчас смотрю на подпорные стенки Аутки, подхожу к ним вплотную, глажу камни и будто бы через них к прикасаюсь ко всем своим родным.

Собственно говоря, стены — и есть то сокровище и ни кем не узнанный, но драгоценный, неохраняемый и не оцененный клад греческой культуры. Он сохранился с 19 века, но несет в себе философию и мировоззрение блистательных античных полисов.

В отличие от Египта и Микен, древние греки в строительстве чаще всего использовали тесанные камни «квадры» весом в несколько центнеров.

К примеру, в Дельфах можно видеть поддерживавшую террасу стену, построенную в конце VI века до н. э. Камни, составляющие ее, неправильными формами напоминают мозаику. Выпуклая кривая наружной стороны блока каждый раз идеально вписывается в вогнутую кривую прилежащего блока, настолько, что между ними нельзя воткнуть даже булавку.

Это кажется удивительным, поскольку в наши дни трудно представить, что столь точная пригонка возможна вообще.

В Греции кладка осуществлялась без известкового раствора, который обычно заполняет пазухи между двумя соседними камнями и обеспечивает монолитность.

«Сухая кладка» требует безупречной отделки соприкасающихся поверхностей и полной сработанности камнетесов и каменщиков, занятых на строительстве.

Точно так же, как в строю древнегреческой армии — не многочисленной, но оснащенной щитами и латами, у каждого воина была своя важная задачи — у каждого камня в стене тоже есть своя.

Греческая стена, цельность безупречно пригнанных камней, по сути, — отражение общества. Это общество видит себя как собрание свободных граждан, ценящих собственную независимость и дорожащими единством с себе подобными, граждан-воинов, чьи тела, облаченные в латы, выступают настоящей крепостной стеной города.

Именно так греки выступали сомкнутыми рядами, щит к щиту, лицом навстречу врагу.

Так же, как эти родные мне аутские камни в греческой мозаичной кладке”.

Автор — Литвиненко Елена (Керчь, Крым)

Название — «По следам истории. Руины древней греческой церкви» (ул. Полины Осипенко,2. Старый Крым)

Номинация — «Греческий силуэт в архитектуре»

Церковь Иоанна Крестителя — недействующий греческий православный храм в городе Старый Крым в Крыму. Это памятник средневекового периода истории города.

Храм был построен в XI—XIV веках и является памятником архитектуры федерального значения.

К сожалению, церковь находится в полуразрушенном состоянии. Купол обвалился, стены частично заросли плющом.

Достопримечательность малоизвестная, однако её стоит посетить, прикоснуться к истории, прочувствовать дух времени древнего города. Согласитесь, не каждому поселению за свою историю удается сменить более двух десятков названий. Солхат, Крым, Эски-Къырым, Левкополь, Старый Крым – только некоторые из самых известных.

Автор — Литвиненко Елена (Керчь, Крым)

Название — «Античный фестиваль в самом древнем городе России» ( г. Керчь, ул. Айвазовского, 5. Крым. )

Номинация — «От панигири до панаира: греческие обычаи в кадре»

В нашей семье есть традиция – каждый год в начале лета посещать мероприятия античного фестиваля “Боспорские Агоны”.В этом году нам посчастливилось попасть на серию спектаклей, посвящённых античной культуре.Данный снимок сделан во время спектакля об Ахиллесе. На снимке герой спорит со своей матерью об отце.Особый вайб спектаклю придало то, что проходил он на свежем воздухе, под кронами деревьев летним вечером. Актёры играли превосходно. Эмоции, страсть, драма, сатира, всё переплеталось в причудливом калейдоскопе сюжетов. Зрители остались в восторге!

Автор — Литвиненко Елена (Керчь, Крым)

Название — «Гармония души. Церковь в уголке Крыма» (Крым, село Насыпное, ул. Южнобережная, 35)

Номинация — «Греческие уголки России»

Храм иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость” расположен в селе Насыпное недалеко от города Феодосия.

На месте современного храма в 4-6 веке находилась греческая часовня в честь Иоанна Предтечи. Вокруг нее греческие моряки основали небольшое поселение. В 9 веке во время междоусобной стычки на почве иконоборчества часовня была разрушена, а вместе с ней уничтожена и уникальная библиотека.

В 12 веке на территории Насыпного была построена армянская церковь в честь Святого Григория, просветителя армян. Однако во время религиозного конфликта в 1618 году храм был разрушен.

В 1830 на месте прежних руин был построен храм в честь иконы “Божьей Матери Всех Скорбящих Радость”. Проект храма был сделан Санкт-Петербургскими архитекторами.

Церковь построена в виде креста с единственным куполом и является образцом провинциального классицизма.

Автор — Литвиненко Елена (Керчь, Крым)

Название — «Фестиваль “Боспорские Агоны”» (Керчь)

Номинация — «От панигири до панаира: греческие обычаи в кадре»

Боспорские агоны – международный фестиваль античного искусства. Проводится каждое лето в Крыму с 1999 года и охватывает широкий спектр жанров, включая кино, театр, литературу. С 2007 года фестиваль проходил в разных городах Крыма, а в 2012 вернулся в Керчь – самый древний город России.Особенно интересно посетителям посмотреть на реконструкцию ремёсел и быта скифов.Здесь можно увидеть древние монеты, украшения, посуду, оружие, одежду, посетить мастер-классы по скифскому письму, лепке из глины, стрельбе из лука, научиться прясть. Туристы словно переносятся в ту далёкую эпоху на машине времени.Фестиваль античных ремёсел проходит в городе Керчь то на вершине горе Митридат, возле колонн здания Пританея у руин городища Пантикапей, то в музейном дворике Керченского музея древностей, то на городской набережной по адресу ул. Айвазовского, 5.На данном снимке реконструкторы в одеждах ремесленников эпохи Античности изготавливают стеклянную бусину по уникальной античной технологии, используя глиняную печь.

Автор – Ратникова Ольга (г. Москва)

Название – «Средиземноморская фантазия» (г. Москва, Центральный Парк Культуры и Отдыха имени М. Горького, Площадь перед Центральным фонтаном)

Номинация – «В объективе – греки России»

По-летнему жаркий вечер в сентябрьской Москве и юная гречанка в бело-голубом, как средиземноморская танцовщица, сошедшая с мозаики огромной вазы в Парке Горького. Слегка угадывающиеся в орнаменте античные маски и белые фигуры на синем фоне перекликаются с атмосферой небольшого греческого города, тёплый ветер напоминает о море, и в этот момент в самом центре Москвы вдруг отчётливо чувствуются южные мотивы и пробуждается память предков.

Лицо девочки, её взгляд и движение рук становятся продолжением этих мотивов. Через её позу и выражение ощущается не только радость момента, но и связь с культурой, традициями и людьми, чьи истории хранятся в символах мозаики. И даже на фоне московской осени остаётся ощущение преемственности и живой памяти, которую хранят именно лица.

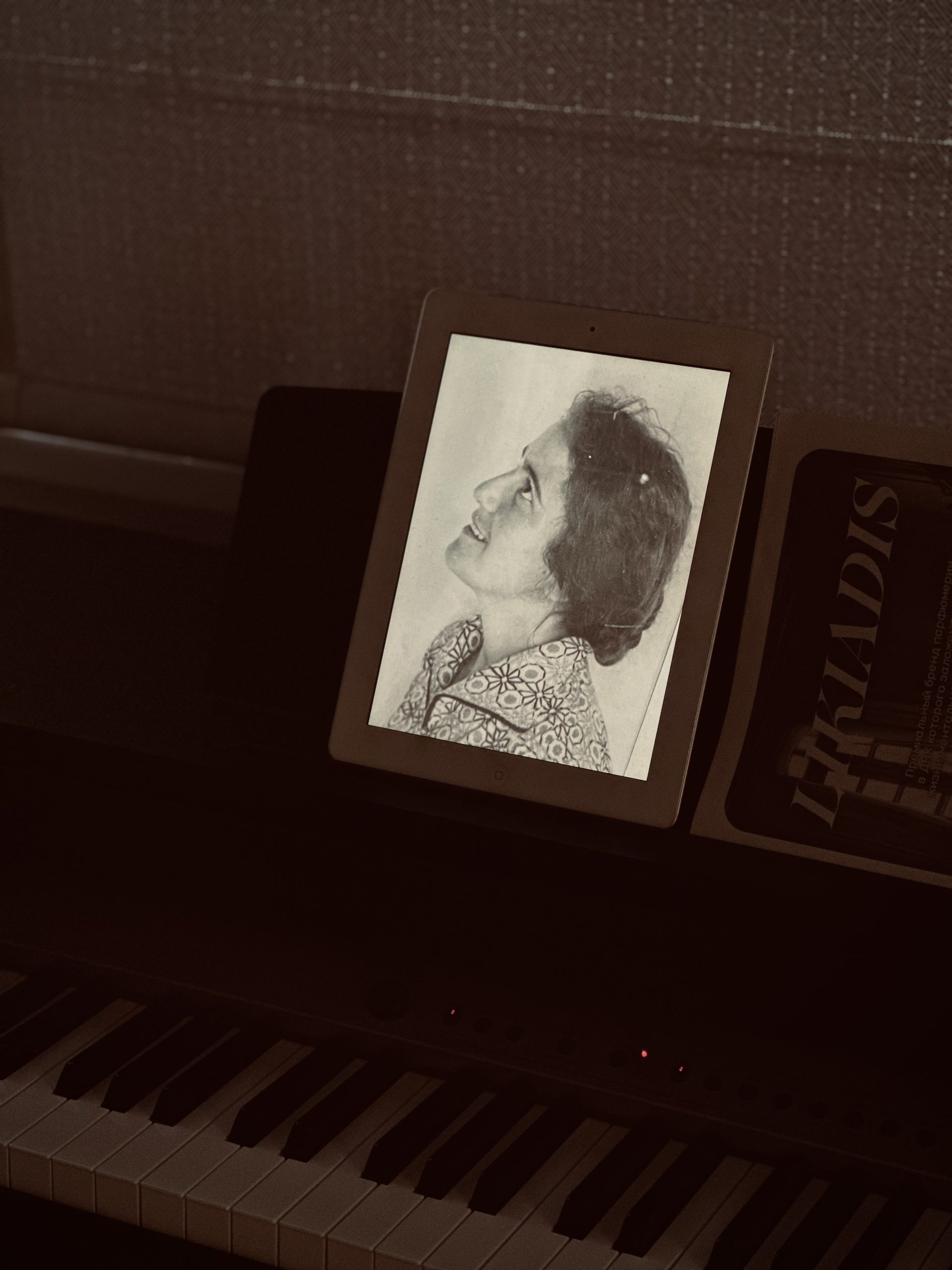

Автор – Маметова Тамила (г. Москва)

Название – «Женщина Рода»

Номинация – «В объективе – греки России»

На уроках биологии в юности мы сталкиваемся с понятиями «генотип» и «фенотип». Вроде бы сухие термины, но именно они открывают нам тайну наследия: что-то мы получаем в виде кода — невидимого, но вечного, а что-то проявляется в облике, в жестах, во взгляде.

Греческий ген невозможно не узнать. Он проступает не только в фамилии или чертах лица, но и в характере, в силе воли, в умении идти до конца, в умении создавать и помогать.

Моя бабушка, Елена Савельевна Курамшина (в девичестве Ликиадис), носила этот ген во всём. Её лик мгновенно выдавал в ней гречанку — чёткие линии лица, особая прямота во взгляде, характерный для гречанок профиль. Но ещё больше — её поступки. Сорок лет она была главным врачом и основателем Палласовской стоматологической поликлиники в Волгоградской области. Она буквально создавала систему помощи там, где до неё не было ничего.

Её биография могла бы быть учебником по медицине, её заслуги — примером для целого поколения. Но для нашей семьи она всегда была больше, чем врач. Она была женщиной нашего Рода — Гречанкой, которая несла и несёт в себе стойкость, ясность, масштаб и человечность.

Так устроена жизнь, и, возможно, так устроена её ирония, что когда мы живём среди своего народа, на своей земле, когда мы строим свою жизнь среди людей, которые разделяют с нами кровь и историю, – от этого в том числе чувствуем себя, наверное, более счастливыми. Это ощущение принадлежности, связанное с тем, что ты дома, и твоя культура и язык и есть родное и привычное. Но для моей бабушки жизнь сложилась иначе — среди 27 000 человек в городе её проживания она была единственной гречанкой.

Это одиночество, эта тоска по родине всегда была и есть с ней. Конечно, она отдавала себя в служение людям, и её труд, её забота о других, её бесконечная самоотверженность стали частью её сущности. Но за этим стояла одна большая, непреодолимая тоска — тоска по родной земле, по родному языку, по своим корням. В её доме всегда играла греческая музыка, и только повзрослев, я поняла, почему она никогда не разрешала нам играть с этими аудиокассетами.

Я помню, как она привезла большую клятву Гиппократа из Греции, на греческом языке, выгравированную на мраморе, чтобы отвезти её в свой родной университет в Пятигорске, где она училась. Сегодня я называю этот случай ровно также, как и бабушка называла меня – ανοιχτά μάτια. Открытый взор к жизни – вот оно греческое наследние.

В объективе — её лицо.

И это лицо говорит больше, чем любые слова: в нём история, память и сила, которую невозможно стереть. Это лицо — память о её роде, её духе, о тех ниточках, которые она находила и укрепляла через всю свою жизнь. И это лицо я всегда буду носить в своём сердце.

Автор — Климова Ксения (Москва)

Название — «Тайна вензеля «А»: греческая душа московского особняка» (Москва, Гоголевский бул., д. 16)

Номинация — «Греческие уголки России»

В самом сердце Москвы, на Гоголевском бульваре, стоит нарядный розовый особняк. Присмотритесь к его фасаду, и вы заметите загадочный вензель «А», вплетенный в причудливый орнамент. Эта монограмма – не просто декоративный элемент, а родовой герб, указывающий на владельцев и открывающий путь к обнаружению одного из многочисленных «греческих следов» в архитектурной биографии Москвы.

Дом по адресу «Гоголевский бул., д. 16» является частью большой усадьбы, построенной здесь в 1822 году дворянами Васильчиковыми. Знаковый поворот в судьбе места произошел в 1865 году, когда владение перешло к семье купца Александра Владимировича Алексеева. Примечательно, что именно в этой семье родился Николай Александрович Алексеев – выдающийся городской голова Москвы, по инициативе и на чьи средства была построена Московская городская больница для душевнобольных, известная в советский период как больница имени П. П. Кащенко, а ныне носящая его имя .

Непосредственно «греческий след» проявляется в фигуре вдовы Александра Алексеева – Елизаветы Михайловны Алексеевой, урожденной Бостанджогло. После смерти супруга в 1884 году она инициировала раздел усадьбы, продав большую часть с главным домом и оставив за собой угол участка на пересечении с Колымажным переулком. Именно здесь в 1885–1886 годах по проекту признанного мастера эклектики, архитектора Дмитрия Николаевича Чичагова, для нее был выстроен новый, небольшой двухэтажный особняк. Символическим акцентом, подчеркивающим личную принадлежность, стал крупный вензель «А» (Алексеева), размещенный в овальном картуше на дворовом фасаде – тот самый знак, что хранит греческую тайну рода Бостанджогло.

После кончины Е.М. Алексеевой в 1908 году особняк унаследовала ее младшая дочь, однако революция 1917 года коренным образом изменила судьбу здания. В 1918 году первоначальных владельцев выселили, а в помещениях разместился один из департаментов Комиссариата земледелия. Наиболее драматичный и значительный советский период в истории дома связан с годами Великой Отечественной войны и первым послевоенным десятилетием, когда здесь располагалось Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР. В настоящий момент здание занимает Финансовое управление Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Вот такие греческие секреты хранит вензель «А» на розовом фасаде московского особняка! Узнать же эту и множество других интересных историй нам удалось во время авторской экскурсии Максима Лучинина, организованной в рамках тематического проекта Греческого культурного центра.