Глава 6

Тбилиси. 1939-1949

Десятилетие − c 1939 по 1949 гг., на которое пришлось наше взросление и человеческое становление, было тяжелейшим, впрочем не только для нашей семьи, но и для всех тех, кто попал в жернова истории, а таких было большинство…

Арест отца, колымский приговор, по сути насильственная высылка бабушки Виргинии, потом война, хроническое недоедание и постоянный болезненный страх. Вот это я запомнил очень хорошо на всю жизнь. У меня до сих пор мурашки бегут по телу, и к горлу подкатывает ком, когда я слышу позывные радио, с которых начинались сводки Совинформбюро, хотя это был мотив популярнейшей песни «Широка страна моя родная». До сих пор помню недетские сны своего детства и глаза матери, когда ей нечем было нас кормить. Меня постоянно преследовал страх за ее здоровье и жизнь. Единственной отрадой были рассказы мамы, родственников и соседей, какой сильный, добрый и умный наш папа, которого арестовали по ошибке. Вот скоро он вернется, и мы все заживем припеваючи…

1939 год. Лазик уже два года как школьник и ведет себя как положено старшему брату. Младшего брата Диму почти усыновила тетя Эгроп. Ее дочь Арусь, актриса, в это время уже жила в Москве. Я тоже частенько по нескольку дней гостил у «бабушки» Эгроп, как мы называли мамину старшую сестру. Я помню большой дом на Вокзальной улице, большой двор, много детей, там мы забывали о своих бедах.

Еще одно воспоминание раннего детства − как в долгие зимние дни, когда играть на улице было холодно, я часами просиживал на очень широких подоконниках нашего дома, который стоял на горе, откуда весь город был как на ладони. Разглядывал съезжавшиеся вагончики фуникулера на другом конце города в ожидании, что они вот-вот упрутся друг в друга и остановятся. Но они, как ни странно, все время разъезжались в одном и том же месте, в самом центре канатного подъема, недалеко от часовни, у которой похоронены Грибоедов и мать Сталина.

Впечатления дошкольного детства так врезались в память, что очень часто вспоминаю эту пору. В предвоенные годы мы еще не испытывали тех лишений и нужды, которые с лихвой пришлось пережить во время войны, но невероятно тяжелым было клеймо детей «врага народа». Мы ведь знали, что это ошибка, и что «мудрый и добрый» Сталин обязательно эту ошибку исправит. Как-то пошли мы делать фотографии для отправки отцу на Колыму. Я заметил, что у младшего брата Димы туфелька совсем расползлась и предложил посадить его повыше так, чтобы это было видно: «Дяденьки увидят, что мы такие бедные, пожалеют и отпустят папу». Папу не отпустили, а фотография осталась…

Я, родившийся довольно крупным, почему-то стал отставать в росте, и Димка, который был на три года младше, перерос меня. Маму это не на шутку обеспокоило. Врачи ничего не могли сказать определенного и посоветовали отвезти меня в Москву. Благо, что там уже давно жила моя двоюродная сестра (напомню, что она была старше моей мамы) тетя Арусь, и мы поехали туда. Я очень смутно помню все, что было до этого, но 22 июня 1941 г. не забуду уже никогда. Поезда тогда шли через Азербайджан и очень долго. Меня и сейчас трудно оторвать от окна, когда я еду куда-нибудь в поезде, а тогда и подавно. Мелькающие за окном деревья, горы, холмы, речки, дома завораживали и вводили в состояние полудремы.

Только мы миновали живописные берега Каспийского моря и предгорья Северного Кавказа, страшная весть поразила весь вагон – Война! Я, конечно, ничего не понимал, но всеобщая тревога, граничащая с паникой, вселяла в меня ужас. Уже не радовали ни бескрайние просторы, ни колоритные торговцы всякой снедью, даже перестали вызывать отвращение крынки с молоком, куда бросали лягушек, чтобы молоко не скисало. Помню бедного офицера, который ехал в долгожданный отпуск, но вынужден был с полпути возвращаться в свою войсковую часть. Мама ему пришивала свежий воротничок. Когда он выходил на станции, почти весь вагон провожал его как родного.

В Москве тетя Арусь развернула кипучую деятельность и меня показали лучшим профессорам того времени. Диагноз был как приговор… Можно попробовать прооперировать, но шанс на выживание 50 на 50. Мама, конечно, на такой риск пойти не могла, тем более без мнения отца. Долго я потом упрекал ее. Рано созрев и обнаружив в себе поистине африканские страсти, я не только не смел пригласить понравившуюся девушку на свидание, но стеснялся просто стоять или идти рядом с ней.

Итак, решение отказаться от операции принято и надо возвращаться в Тбилиси, а билетов не достать даже через многочисленные связи тети Арусь. Лишь поздней осенью нам удалось выехать в Тбилиси. Эти несколько месяцев, проведенных в Москве, оставили у меня двойственные воспоминания. Первое впечатление − мне все нравится − и строгие, но очень вежливые милиционеры, проверяющие на каждом шагу документы, и широченные улицы с мчащимися машинами, ну и больше всего, конечно, метро, Мавзолей и торговки мороженым и газировкой.

Но всем своим существом я чувствовал нарастающее с каждым днем напряжение, осенью оно достигло апогея. Ночные противовоздушные тревоги разрывают сердце. Этот вой сирен страшнее, чем рев самолетов. Меня наспех одевают и полураздетые мы бежим к ближайшей станции метро «Красные ворота». Там вавилонское столпотворение, ужас на лицах людей. С нами двоюродный брат тети Арусь – Варткес, у которого расстреляли родителей, и он со своим братом Ашотом воспитывался в семье тети Эгроп и ее мужа Сергея Карповича Папяна. Он нас пытается успокоить: «Да, кто их подпустит к Москве? Вы что не видите, что все небо над городом в аэростатах? Это так, на всякий случай, так сказать перестраховка». Через несколько дней он уйдет на фронт, и мы его больше уже никогда не увидим. Он пропал без вести. Очень хотелось верить, что он не погиб. Лучик надежды сверкнул в самом начале 70-х годов, когда кто-то из ФРГ разыскивал своих родственников по фамилии Папян. Сын тети Арусь Эдик занимал в то время высокую должность, он был главным архитектором города Еревана. Тот, кто жил в те времена помнят, чем оборачивались родственные связи с заграницей. Конечно, брежневские годы были не такими кровожадными, как прежде, свободы и жизни уже не лишали, но неприятности для семьи были бы обеспечены надолго, и с должностью можно было бы сразу попрощаться. В который раз советская власть предложила иезуитский выбор − либо любимое дело, которому посвящена жизнь, либо возможность повидаться с родственниками. Эдик Папян сделал свой выбор, и язык не повернется что-то сказать в осуждение, ни тогда, ни сейчас…

Итак, мы оказались в Москве в самое тревожное время. Немцы стремительно наступают. Усердно распускаются слухи, что на советскую территорию забросили много шпионов и диверсантов из перевербованных наших военнопленных. У подъездов круглосуточные дежурства жильцов. А я с восхищением смотрю, как московские мальчики 12 – 14 лет наравне со взрослыми дежурят на крышах домов, хватая специальными щипцами очень редкие фугасные бомбы и бросают их в бочки с водой. Они для меня настоящие герои.

Наконец, друзья тети Арусь помогли с билетами, и мы вернулись в Тбилиси. Теперь я сам чуть ли не герой среди сверстников, с восторгом рассказываю все, что видел и наверняка что-то привираю. Воображение у меня уже тогда было богатое.

Мне 7 лет исполнится в декабре, а родственники и соседи уговаривают маму отдать меня в школу уже в этом году, ведь я знаю наизусть многие стихотворения Сергея Михалкова, Корнея Чуковского и др., пытаюсь сам плести рифмы и умею читать. Соседи за мою кудрявую голову и смышленость прозвали Пушкиным, что мне почему-то совсем не нравилось, и чтобы избавиться от этого прозвища, я всеми силами боролся с кудрями, намочив волосы, туго перевязывал их полотенцем, чтобы как-то распрямить непослушные кудри. К счастью, не помогло.

Мама решила, что мне желательно еще хоть немного подрасти и в школу меня отдали даже не в следующем, а только в 1943. Я учился в русской мужской школе (тогда обучение было раздельным) № 21. С одноклассниками я сначала конфликтовал. Поначалу меня дразнили: «Мальчик-с пальчик!», чем приводили в бешенство, и я бросался в драку с мальчишками, которые были намного крупнее меня. Но после того, как нашу школу перевели в другое более просторное здание на Плехановском проспекте и наш класс разделили, мои враги, оставшиеся в одном классе со мной, стали моими самыми близкими друзьями и побратимами по сей день. Правда, «иных уж нет, а те далече», но те, кто остались, верны кавказской традиции святой мужской дружбы, и никакие разлуки ее разрушить не могут. Жора Гордезиани, Отари Цихисели, Миша Сванизде, Вова Акопов, Макусик (Марк) Кофман, Алик Дионисиади − вот наша сплоченная интернациональная компания, где «один за всех и все за одного». Тогда мы даже не задавались вопросом, кто какой национальности.

Вова Акопов единственный из нас был круглым отличником. Гордость нашего физика (как и мой брат), ставший потом одним из учеников академика Ландау, был нашей палочкой-выручалочкой на контрольных по математике. Он молниеносно решал все варианты заданий и давал нам списать. У Миши Сванидзе отец был гаишник. Хорошо запомнился его мотоцикл с коляской, который мы катали по их крохотному дворику и огромную бочку соленых огурцов, которая стояла прямо во дворе. Мы частенько после школы заходили всей нашей компанией полакомиться огурчиками. В это голодное время каждый из нас готов был поделиться с другом последним куском хлеба.

Мы часто убегали с уроков почти всем классом, чтобы побродить по окрестным горам, по Комсомольской аллее, зоопарку. Наши так называемые «шатало» были тщательно спланированы, организационно подготовлены и как правило совпадали с контрольными работами. Штрейкбрехеры жестоко наказывались «темными». Бесцельно бродя по улицам древнего города, вечно попадали в какие-то переплеты, кого-то догоняли, от кого-то убегали, жестоко дрались с другими мальчишками, иногда задирали прохожих, в основном это были люди интеллигентного вида, «в шляпе и в очках». Советские фильмы создали у нас тогда стойкий образ «гнилого» интеллигента – или дезертира, или шпиона, или предателя.

Палачи, лишившие нас отца и бабушки, взялись за наше «образование» и «воспитание» в лучших традициях янычарства. Оказалось, что самыми родными нам людьми были дедушка Ленин, «отец всех народов» Сталин, конечно же Берия (его в Грузии обожествляли) и другие. Их именами начинались и кончались все педагогические мероприятия, с их портретами мы ходили на все праздничные демонстрации. Мы буквально бредили любовью к ним и преданностью. Мечтали только об одном: поскорее вырасти, устроить мировую революцию, чтобы освободить стонущий под гнетом буржуев трудовой народ. Нам внушали, что мы самые свободные, самые счастливые дети мира. «Спасибо Великому Сталину за наше счастливое детство!» – вот главный лозунг нашего детства.

«Промывкой» мозгов занималась и школа, и литература, и кинематограф, они формировали и уродовали наше еще не устоявшееся сознание. Трудно было что-то противопоставить этой массированной пропаганде.

И тем не менее я с благодарностью вспоминаю некоторых наших учителей, которые вынуждены были говорить «правильные» лозунги, но вместе с тем сохраняли внутреннее достоинство и душевную теплоту.

Никогда не забуду свою первую учительницу еще старой формации, добрейшей души Анну Валериановну, которая водила отстающих к себе домой заниматься и заодно подкармливала их. Бедной старушке я доставлял немало хлопот, а она жалуясь на меня маме, неизменно приговаривала «Милая моя, дорогая моя, Вы только его не бейте, пожалуйста. Он такой хороший, такой хороший!».

Был у нас уже в старших классах физик Шапошников Владимир Борисович – светлый образец русского офицера-подводника. Наверное, его отмобилизовали по состоянию здоровья. Всегда подтянутый, строгий, но доброжелательный, он сумел привить любовь к физике и воспитать немало ученых. Среди них и мой старший брат Лазарь.

Были и другие «учителя», которые за удовлетворительную оценку вымогали из родителей шалопаев дрова, керосин, продукты, не брезгуя ничем.

Мое детство, несмотря на некоторые радостные воспоминания, было очень тяжелым. В разгар войны мы с Лазиком заболели брюшным тифом, а Лазик потом еще и туберкулезом брюшины. Нужно было хорошее питание, но где его взять? Мамин брат, дядя Саша, сам ожидавший в любой момент ареста, приезжал по ночам к нам или присылал своего шофера и привозил то виноградный сок, то хлеб, то муку – все, что мог.

Никогда не забуду тетю Катю из украинских староверов. Она разносила своим клиентам молоко и всегда одну кружку оставляла нам. Мама отмечала каждую выпитую кружку молока палочкой на обоях, и длинные ряды этих палочек свидетельствовали, что мама, в отличие от тети Кати, не теряет надежды расплатиться с ней когда-нибудь. И, действительно, мы смогли это сделать, когда отец вернулся из лагеря и устроился на работу. Мама разливала это молоко на 3 граненых стакана, крошила туда похожий на замазку черный хлеб, который мы получали по карточкам, и голодными глазами смотрела, как мы едим. Однажды у Лазика украли карточки, мама чуть не сошла с ума.

Не забыли нас и рабочие-цалкинские греки из строительной артели, которую возглавлял отец. Они привозили нам то муку, то крупу, то кукурузу. Несколько раз летом меня брали в цалкинскую деревню Джиграшен и Акбулах. Это было блаженство. Парное молоко прямо из-под буйволицы, глазунья, плавающая в масле, сушеная дикая груша, яблоки, кизил, орехи. Папины друзья-цалкинцы почти не знали русского, а я понтийского, но все прекрасно понимали друг друга.

Помню, что и мама и мы − дети очень стыдились своей нужды, она была для нас унизительной. Когда мы приходили к кому-либо из друзей моих родителей, нас сразу старались накормить, а мы с жаром утверждали, что только что встали из-за стола. У мамы не было никакой специальности, она не работала, да и не могла бы работать с тремя малыми детьми. Знакомый нашей соседки по квартире грузинский еврей Хазар, светлая ему память, записал маму в клуб служебного собаководства (!), где мы иногда получали крупу, потом нашел нам надомную работу – надо было из проволоки делать крючки и петли для солдатских шинелей. Через час такой работы наши нежные ручки покрывались кровавыми волдырями, а мы обертывали их тряпками и продолжали работать. Но эта работа давала нам хоть какие-то деньги, поэтому мы относились к ней не по детски ответственно.

На всю жизнь мы сохранили память о добрых людях моего родного и очень интернационального города, которые делили с нами последний кусок. В последующей жизни мы всегда старались быть похожими на них, также чувствуя чужую боль и чужую беду.

Болезнь надолго приковала Лазика к постели, и он, в отличие от своих младших братьев, пристрастился к чтению, да так, что мама отбирала у него книги и прятала. Он мог часами нам пересказывать перечитанные по многу раз книги Джека Лондона, Жюля Верна, Виктора Гюго, Фенимора Купера. Делал это живо, эмоционально, красочно. Мы с Димой, хотя и были большие озорники и непоседы, слушали его, забыв о голоде и проказах. Дразнили его «Дырявый философ», но очень уважали за явное превосходство над нами. Лазик наизусть знал целые главы «Демона», «Мцыри», «Евгения Онегина», стихи грузинских и армянских поэтов. Очень любил Байрона и Гете. Эту страсть к литературе он сохранил на всю жизнь. Помню его бурные слезы, переходящие в истерику, когда мать, чтобы мы не погибли от холода, топила «буржуйку» книгами уникальной библиотеки отца. Я только помню, что эти книги были на разных языках и имели добротные, тисненые золотом переплеты. Много книг было на русском языке, среди них специальная литература по строительству и архитектуре, поэзия и проза. Отец словно чувствовал такую возможность – гибель библиотеки в огне. Он умолял из ссылки о том, чтобы продавали все, чтобы только дети не голодали, но библиотеку бы сохранили. Увы!…

Если зимними вечерами благодаря Лазику мы окунались в романтическую классику ΧΙΧ века, то летом нас целиком поглощала улица, где процветала преступность. Надо сказать, что военные годы в Тбилиси были лихие. Кто промышлял спекуляцией, кто разбоем, кто мелкими карманными кражами. Азартные игры в кости, драки, поножовщина и стрельба были обычным делом в подворотнях наших окраинных улочек. Бандиты проигрывали родных сестер, родителей. Особенно велика была преступность среди курдов, их не брали в армию, не высылали, а свою отчаянную воинственность и смелость они реализовывали занимаясь бандитизмом. Часто устраивали поножовщину на спор, при этом нередко в непосредственной близости от нашего дома. В лучшем случае обходилось ножевым ранением, в худшем труп оставался на месте, а все остальные участники драки разбегались. Все это происходило на наших глазах. Бандитизмом занималась даже «золотая молодежь», дети видных людей.

Диву даюсь, как при таком разгуле преступности, я не стал вором. Видимо, все-таки − гены. Но не только. Главная заслуга в этом принадлежит моему ближайшему окружению − семье, родственникам и соседям, которых я всегда вспоминаю с огромной любовью и благодарностью.

Наш дом был буквально врыт в гору, и окна на улицу имели только фасадные квартиры. Остальные квартиры выходили застекленными балконами во внутренний двор. Наша квартира имела окна на обе стороны. За исключением зимних месяцев, вся жизнь протекала на балконах, которые были в непосредственной близи друг от друга, поскольку разделявший их двор был крохотным. Можно сказать, что это была одна огромная коммуналка. Жили очень дружно. Если и случались какие-то дрязги, то они быстро забывались.

Одну из комнат в нашей коммуналке занимала тетя Вартуш, бывшая сельская учительница, с семьей. Именно она осталась для меня на всю жизнь образцом интеллигентности и оказала на нас с Лазиком огромное влияние. Тетя Вартуш много рассказывала о «прошлой жизни». Будучи барышней довольно состоятельных родителей, пошла «в народ», учила сельских детишек. Именно она привила Лазику страсть к чтению. У тети Вартуш был сын Лева, профессиональный танцор народных танцев Кавказа, и дочка Жанна, лет на 10 старше меня. С Жанной я дружил или скорее находился под ее опекой. Она обожала петь и пристрастила меня к народным и популярным песням и даже ариям из опер, я старательно записывал слова песен, но пел только когда был один. Влияние на меня Жанны было настолько велико, что под ее руководством я освоил совсем не мальчишеские занятия – научился готовить, кроить, шить, вязать крючком и даже вышивать крестиком.

В соседней с нами комнате жила одна древняя старуха, в молодости звезда сцены − Александра Владимировна, но ее все звали просто Бебера, т.е. «старуха» по-грузински. Обитатели дома очень уважали ее и делились с ней душевным теплом. Особые отношения у нее сложились с бабушкой Виргинией, поскольку Бебера была единственным человеком в доме, в общении с которым у бабушки не было языкового барьера. Обе хорошо знали… французский язык.

После смерти Беберы, в ее комнатку поселили жену и дочь офицера, погибшего в первый год войны. Тетя Тамара, в противоположность тете Вартуш и моей маме, была пышная светловолосая красавица с голубыми глазами. Ее дочь, Нелька, моя ровесница, тоже небольшого роста, тоже кудрявая, но не черная, как смоль, а рыжеватая. У Нели была еще двоюродная сестра Додо, круглая сирота (ее отца расстреляли, а мать и старшая сестра умерли от чахотки), которую тетя Тамара взяла к себе и растила вместе с Нелькой. Мы стали одной семьей. Все радости, печали, горести, праздники – все на всех. Да, трудно жить тбилисцу в Москве, где с соседями по площадке только «Здрасте» и «До свидания». Тбилиси…. это была целая цивилизация.

Среди наших соседей по дому три семьи были тесно связаны с Театром оперы и балета имени Заура Палиашвили. Нас с самого детства водили туда и прививали любовь к искусству. Сосед по квартире, сын тети Вартуш, профессиональный танцор Лева, достал мне где-то черкеску с муляжным кинжалом и учил танцевать лезгинку и другие национальные танцы.

Одно время театр меня так захватил, что я даже ставил спектакли, в которых чаще всего был единственным актером. Смотреть сбегалась детвора со всей улицы. Зрители заливались смехом, а дядя Хазар, наш благодетель и «миллионер» тех времен, лез в свой карман и наполовину отрубленными в молодости за воровство пальцами вытаскивал нам в награду несколько красненьких 30-рублевых купюр. На них можно было купить у бродячих торговцев несколько душистых персиков, груш или яблок, но чаще мы покупали у них мороженое или круглые шарики с медом − «бади-буди», аналог современного сладкого попкорна.

В конце войны мы, дети нашего двора, прямо под своими окнами посадили несколько акаций и сделали их именными. Каждый ухаживал за своим деревом. Одна из этих акаций сохранилась и по сей день. Я до сих пор помню сладковатый вкус весенних цветков и осенних рожков акаций, которыми мы лакомились в голодные военные годы.

Город был переполнен беженцами из оккупированной части страны, дезертирами разных мастей, раненными фронтовиками. Между фронтовиками, нервы которых были на пределе, и милиционерами часто случались потасовки, порою доходившие до перестрелок. Мы, пацаны, всегда были на стороне фронтовиков, а милиционеров презирали, в основном это были откупившиеся от призыва блатные. За мелкое взяточничество их называли «кусочниками». Мы преклонялись перед солдатами и особенно матросами, подражали им и стыдились, что наш папа не воюет, а находится в заключении как «враг народа». Много было и дезертиров, которых быстро вылавливали и при сопротивлении тут же расстреливали. Рынок, который был недалеко от железнодорожного вокзала, до сих пор зовут «дезертирским».

Атмосфера военного времени накладывала свой отпечаток на нашу мальчишескую жизнь. Мы устраивали бесконечные игры в войну: штабы, боеприпасы, вырезанные из дерева ружья и пистолеты, сабли сделанные из обручей бочек, бои, в которых порой случались серьезные травмы. Мы, мальчишки, и в обычной, повседневной жизни, были всегда при оружии, и это уже были не игрушечные деревянные пистолеты, а вполне себе серьезные самодельные ножи или, как было принято у шпаны, носили «писку» − половинка лезвия от безопасной бритвы. Первые ножи мы делали из больших гвоздей. Клали их на железнодорожные рельсы, ждали, когда по ним пройдет поезд, затем затачивали на булыжниках и приспосабливали какую-нибудь ручку. Но пределом наших мечтаний был финский нож. Однажды играя дома у соседа, увидел у него финку и стащил ее. Мама, когда узнала, отобрала ее, вернула соседу, а мне наклеила на спину надпись «вор» и выгнала во двор. Долго она не могла мне простить это воровство. Мама как могла старалась уравновесить влияние улицы. Помню, когда в самые тяжелые голодные годы нашел на улице деньги и принес домой, мама меня отчитала и отправила обратно, чтобы положил туда, откуда взял.

Тем временем страшные сводки Совинформбюро, сообщающие что фашисты все ближе и ближе, сменились на более спокойные. Положение на фронте стало улучшаться, но похоронки все шли и шли. Душераздирающие вопли доносятся то из одного, то из другого дома. Помню, что творилось в городе, когда немцы уничтожили под Керчью огромное количество армян. А на Кавказе смерть одного человека – это трагедия для всего рода. Сдерживать эмоции кавказским людям не дано природой.

Но война закончилась и жизнь начала как-то налаживаться, появились первые коммерческие магазины Особторги, которые народ тут же окрестил Нюхторгами за невозможно высокие цены. Я часто после школы задерживался у витрины, разглядывая огромный каравай белого хлеба, пирожные Наполеон, трубочки с кремом и прочие сладости, которые я видел до этого разве что на картинках.

Весной 1948 г. во двор нашего дома вошел невысокий, сморщенный человек, с выражением какой-то вины в глазах, без зубов, в байковом костюме мышиного цвета и с фанерным чемоданчиком в руке. Я сидел в тот момент на ступеньках нашего дома. Он медленно подошел ко мне и прошепелявил, глядя на меня выцветшими глазами:

– Как тебя зовут?

– Алик, − ответил я, с любопытством разглядывая незнакомца и удивляясь его ярко выраженному некавказскому акценту.

– А кто я, ты знаешь?

– Нет

– Я твой папа, − закончил он с уже мокрыми глазами и хотел обнять меня.

А я вскочил, как ошпаренный, и убежал к соседке тете Тамаре. Взволнованный, я сначала смеялся, изображая шепелявую речь странного незнакомца, а когда узнал, что он действительно мой отец, громко разрыдался. Вот этот беззубый человек никак не соответствовал тому образу, который сложился по рассказам родственников и друзей отца. Нам рассказывали о его деловой хватке, говорили, что он мог даже из камня выжимать деньги. Человек вулканической энергии, он знал только два состояния – или работа, или гульба.

И действительно, очень быстро я почувствовал твердость характера отца. Не могу сказать, что полюбил, поскольку побаивался, но зауважал. Он мог и пощечину залепить, но страшнее всего был его взгляд обесцвеченных на Севере глаз. Не сразу мы привыкли к этому человеку, который был нашим отцом. В отличие от матери он всегда был с нами строг и требователен к нашей учебе. Для нас это было непривычно. Бедной маме нечего нам было дать, кроме ласки, и мы без отца довольно-таки прилично разболтались, особенно я и младший брат.

Воспитательные методы отца быстро дали свои результаты: резко сократилось мое пребывание на улице, я взялся за учебу и стал приносить хорошие оценки. У Лазика вообще не было проблем с привыканием к отцу, его нам с Димкой всегда ставили в пример. Лишь на младшего своего сына, Диму, отец никак не мог найти управу. Димка признавал только бабушку Эгроп и ее добрейшего мужа Сергея. Характером он пошел в маминого брата Левона: очень сильный, непокорный, взрывной. Отцу никак не удавалось наладить с ним контакт, и он долго оставался для Димы чужим дядей.

С возвращением отца жизнь стала понемногу налаживаться. Отец сразу устроился на работу по своей специальности − прорабом в ту же строительную артель Ахалшени, в которой работал до ареста. Мы наконец узнали, что такое сытость, немного приоделись, даже рассчитались с тетей Катей, которая бесплатно поила нас молоком. Мне много встречалось в жизни хороших и добрых людей, но эта безграмотная деревенская украинка на всю жизнь оставила в моей душе добрые всходы и чувства благодарности. Светлая ей память.

Недолго продлилось наше семейное счастье. 18 апреля 1949 года под вечер к нам зашел один священник и принес маме крохотную записку с едва разборчивым адресом и одним единственны словом «Арестован». Мама едва не потеряла сознание.

Священник рассказал, что он ехал в пригородном поезде, когда на одной из станций к нему подсели трое мужчин примерно одного возраста, один из которых был арестованный отец. Когда ему разрешили зайти в туалет, он написал на крохотном листке старым зековским способом − горелыми спичками − свой адрес и одно роковое слово. Улучив момент, когда один из охранников тоже пошел в туалет, а второй отвлекся, «выронил» записку на глазах священника, тот ее подобрал и принес нам.

Помню длинные очереди к тюремному окошечку для передач и страшные вести из маленьких зарешеченных окон, выходивших на улицу, о возобновившихся в тюрьме расстрелах, помню заплаканные лица посетителей, а временами всплески душераздирающих рыданий.

Время от времени мимо нашего дома проезжали конные подводы, заполненные трупами, кое-как прикрытыми рогожкой. Врезались в память босые ноги, торчащие из-под тряпья. Они мне потом долго и часто снились по ночам. Но только много лет спустя, работая в московском отделении Мемориала и читая документы той поры, я понял, что это были трупы расстрелянных людей.

Обезумевшая от горя мама пошла просить заступничества к матери одного из ближайших подручных Берия – Бахшо (Богдана) Кобулова, семью которого знала с детских лет, а сам Кобулов в юности дружил с ее братьями. Более того, его буквально спас один из братьев мамы − Левон, он в свое время спрятал Кобулова от захвативших власть в Грузии меньшевиков в подвале дома Арутюновых на Цициановской улице.

Мать Кобулова выслушала просительницу на верхней площадке лестницы парадного подъезда, не спустившись к маме и не пригласив ее подняться, и сказала: «На днях одна несчастная женщина на коленках поднялась ко мне по лестнице, целовала мне ноги, прося помочь, но я не уверена, что смогу ей помочь». Мама ответила: «Тогда я не последую ее примеру. Если Бог есть, он все видит, все слышит и может быть поможет». Не пройдет и 5 лет как Кобулова расстреляют вместе с Берией, а всю его семью вышлют в ту самую Сибирь, путь в которую был тогда уготован нам.

Что делается с людьми, когда они получают власть? Как нормальные люди становятся палачами? Ведь был же Кобулов, наверное, когда-то нормальным человеком, если мама всегда утверждала, что она помнит его как хорошего, доброго парня…

А нам и на этот раз «повезло»: отца не расстреляли, а сослали на бессрочное поселение в Восточную Сибирь. Так судьба уже в который раз круто изменила нашу жизнь. Начался новый ее этап под названием «Сибирская ссылка»…

1. Вид из моего окна на гору Мтацминда

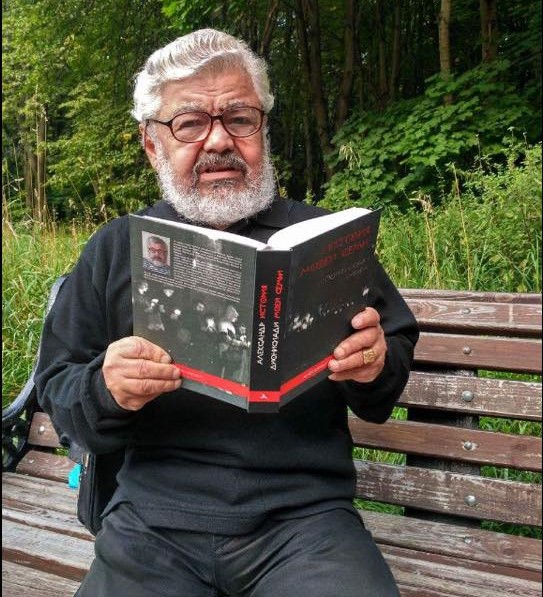

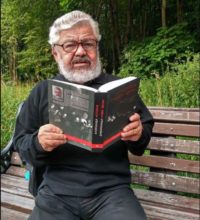

2. Я с братьями. Фото, сделанное для отсылки отцу на Колыму.

3. Фото также для отправки отцу в лагерь.

Здесь я очень хотел, чтобы “добрые дяденьки” на Колыме увидели бы рваную туфельку младшего брата Димы, чтобы пожалели нас и отпустили нашего папу.

4. Фотография, которую отец носил с собой в лагере на Колыме, поэтому она не очень хорошо сохранилась.

На обороте младший брат Дима написал: “Дорогому папе от мамы, Ольги, Лазика, Алика и меня”.

Ольга Ивановна Онуфриади – ближайший друг семьи.

5. Мама, ее старшая сестра Эгроп и племянница Арусь.

6. Мама с племянницей Арусь, которая была старше ее на 7 лет.

7. Наш дом на Чугуретской ул., 11,

на балконе – младший брат Дима с соседской девочкой Кетино Бежанишвили.

8. Балкон нашего дома спустя несколько лет (1955 г.)

9. Во дворе нашего дома в 1955 г., куда я ненадолго вернулся из Сибири.

Шесть лет назад на этих ступеньках я встретил своего отца, вернувшегося из Колымы.

10. Наш дом в наши дни. 2014 год

12. Моя Чугурецкая улица (бывш. Арсенальное шоссе)

14. Здание нашей школы № 21. 2014 год.

15. Наш 4-й класс (1946 год.) с учителем географии Германом Михайловичем.

Рядом с учителем слева – Вова Акопов и Жора Гордезиани, справа – я и Отари Цихисели, позади и чуть правее – Миша Сванидзе, впереди Макусик Кофман – вся наша интернациональная компания.

Глава 7

Сибирская ссылка. Заводовка.

Отца арестовали в апреле 1949 г. и только в августе объявили приговор – бессрочная ссылка на поселение в Сибирь за шпионаж. Еще два с лишним месяца ожидания, и в ноябре его отправляют в Красноярский край, в поселок Заводовку.

Тем временем в Грузии начались массовые выселения целых народов и, в частности, греков. Не обошла эта участь и семью очень близких наших друзей Онуфриади. Сотни семей в одну ночь, практически без вещей и почти без продуктов, грузили в товарные вагоны и увозили в неизвестном направлении. Некоторые не доживали до пунктов назначения. Переселяли людей в основном в голые необжитые степи Казахстана. Много погибло там людей, умирали от несносной жары, от укусов змей и скорпионов, от голода, от инфекций.

До конца 40-х годов мы не чувствовали национальной проблемы, ее не было ни в школе, ни в общении с соседями. Мультиэтничность была обычным явлением. Впервые я столкнулся с «национальной проблемой» при получении паспорта в начале 1950 г. (из-за ошибки в метрике я получил паспорт в 15 лет). В то время был так называемый «пятый пункт», в котором указывалась национальность. Моей матери в милиции настоятельно посоветовали записать меня армянином, а не греком. Она не посмела возразить и решила, что со временем можно будет все изменить. Я тогда не придал этому значения, но когда повзрослел и попытался привести в соответствие свою фамилию и национальность, получил категорический отказ, в то время как ошибку в фамилии и дате рождения изменили без проблем.

Едва отца этапировали на место ссылки, он стал писать нам письма и описывать свое житье. Работает он в Заводовском химлесхозе треста “Красхимлес” на добыче сосновой смолы. Закончил курсы мастеров. По всем предметам получал одни пятерки. Только по текущей политике парторг с 4-классным образованием не мог поставить “отлично” политическому ссыльному. По математике учительница не успевала дописать на доске пример, а ссыльный грек уже называл результат. Истинный “Арифмометр”. Авторитет отца рос очень быстро. После окончания курсов его посылают организовывать строительство в поселке Тарапачет, в 14 км от Заводовки, и одновременно назначают мастером «подсочки». Что означает это таинственное слово, я узнал только через год.

Об условиях, в которых он жил, можно было судить по фразе, которой заканчивались некоторые письма: «Писать кончаю, лучина догорает». Из писем мы узнали, что к некоторым поселенцам приезжают жены. Наши родственники, соседи и друзья убеждали маму не торопиться с решением: ведь в Тбилиси мы не одни, в тяжелые годы войны все помогли нам выжить, не оставляли в беде, и теперь, когда жизнь налаживается, они не оставят нас, нам нечего бояться. Но мама уже решила все сама.

В конце августа 1950 года мы собрали свои жалкие пожитки и, бросив все, что так нам было дорого, навсегда покинули нашу светлую квартиру с большими окнами, из которых была видна великолепная панорама Тбилиси, этого замечательного, гостеприимного города. Нас провожают на вокзале не только многочисленные заплаканные родственники, друзья, соседи, но даже и не очень близкие, но сочувствующие нам люди. Только подумать, добровольно… в Сибирь…

Это был прыжок в неизвестность. О новом месте нашего жительства мы знали только по письмам отца и «лакированному» фильму «Сказание о земле Сибирской»…

Чем ближе мы подъезжали к месту нашего назначения, тем труднее было оторвать нас от окон вагона. Тайга, тайга, тайга… Вековые красавицы сосны стоят одна к одной. Навстречу все чаще попадаются товарняки с этими же красавицами, но спиленными, обрубленными и со странными стрелками на очищенных от коры стволах. Как мы узнали позже, это шрамы от «подсочки», которой мы будем заниматься весь наш ссыльный период.

И вот наконец наша долгожданная станция Тинская. Стоянка всего три минуты. Нас встречал не отец, у него не было разрешения на отлучку с места поселения. Встречают «возчики» на конных подводах. Они привезли на станцию «живИцу» – основной продукт производства Заводовского химлесхоза – то есть сосновую смолу, для добычи которой и калечились вековые красавицы-сосны и судьбы людей.

На платформе оживление и отборный мат. Мама в шоке… Мы конечно знаем величие и могущество русского языка, но раньше мы слышали этот лексикон только во время драк и скандалов. А тут дружелюбные, радушно улыбающиеся мужики гостеприимно встречают нас и … нет-нет, они не бранятся, просто, оказывается, здесь так принято разговаривать…

Они уже сдали на базу свое «сырье стратегического значения», загрузили свои подводы ширпотребом, и мы сразу же отправляемся в путь. Упряжек, по-моему, 5 или 7, груженые телогрейками, валенками, кирзовыми сапогами, керосином, разными хозтоварами и продуктами – сахар, крупы, макароны, водка. Водка – это товар особый, как и живица, товар «стратегического назначения». Без водки никуда, без нее ни праздников, ни горестей, ни просто повседневной человеческой жизни.

Путь лежит дальний – 50 км строго на север, в место ссылки отца, Заводовский химлесхоз. Мы сидим на мягких ватниках. Разговор как-то не клеится. Дорога – длиннющая просека. Возницы хлещут своих кляч кнутами и сдабривают свою смачную речь посвистыванием, которое эхом возвращается к нам. Мое детское воображение сразу рисует картину пересвистывания с неведомыми разбойниками, которые преследуют нас, чтобы в удобный момент убить и ограбить…

Отмотав полпути, устраиваемся на ночлег около огромной поленницы дров, заготовленных на зиму. Разводим огромный костер, расстилаем ватники и начинаем трапезу, ловким привычным движением рук открываются сургучные пробки водки «Белая головка». Этот «сучок» (так называлась некачественная водка, приготовленная из опилок) разливается по граненым стаканам почти дополна. У нас глаза лезут на лоб. Мы знаем, что такое водка. Кавказская чача покрепче будет, но стакан водки за один прием?!… Это фантастика. Долго уговаривают маму, предлагают «огольцам», то бишь нам. Предупреждают, что ночью замерзнем и, не найдя понимания, с дружным «Будем!» опрокидывают стаканы. Для нас это экзотика. Мы об этом ни в книгах не читали, ни в кино не видели, но отныне такая картина станет нашей повседневностью на долгие годы.

Заложив по стакану, наши возчики мирно спят, завернувшись в теплые ватники. А мне не спится, я с ужасом думаю о свисте, сопровождавшем нас всю дорогу. В довершение страшной картины прибавился ухающий и завывающий звук, никогда в жизни ничего подобного я не слышал. Так всю ночь я и продрожал как осиновый лист и только утром выяснил источник леденящего кровь звука, им оказался безобидный филин…

К вечеру второго дня нашего путешествия мы добрались до «столицы» химлесхоза – поселка Заводовка. Первое чувство – огромная радость, что мы опять все вместе. А дальше началась наша ссыльная сибирская жизнь…

Заводовка – небольшой поселок в полторы улицы с 4 большими бараками и примерно 40 домами с приусадебными участками. Имелась большая бондарная мастерская, где делали бочки для живицы и солений и кадушки для бани, была кузница, пекарня, обширный конный двор, баня, школа и клуб, в котором по выходным устраивались концерты и танцы под баян, скрипку и духовые инструменты, все это благодаря ссыльным прибалтам и немцам, среди которых оказалось много музыкантов, а один даже с консерваторским образованием.

Основное занятие проживающего в поселке населения – добыча живицы, которая служила сырьем для химической промышленности. Такое название сосновая смола получила за свое свойство заживлять раны на коре и защищать дерево от высыхания. Сосновый лес вокруг поселка был разделен на несколько участков по 8-10 тысяч сосен. Стволы сосен очищали от коры и делали глубокий вертикальный надрез, и от него еще надрезы под углом 45º. Чтобы получить больше смолы, надрезы постоянно приходилось подновлять. Внизу закреплялся жестяной или керамический стаканчик, куда начинала стекать та самая живица, из-за которой весь сыр-бор и человеческие трагедии многих тысяч семей всех национальностей. Надрезы делали вздымщики, а собирали ее в ведра и затем затаривали в бочки в основном женщины – сборщицы. Работа и у тех и у других адская. Плановую норму живицы надо было собрать за короткое знойное лето, а для этого каждый день надо было обработать несколько тысяч деревьев. Мало того, что за день нахаживали до 20 км и при этом не было никакого спасения от комаров и гнуса, так еще подстерегала опасность наткнуться на хищников, бродящих в поиске добычи, но самым страшным зверем в лесу был беглый зек из уголовников, готовый убить любого, кто попадался ему на пути, из-за куска хлеба или из-за страха, что его обнаружили и могли донести охранникам.

На лошадях бочки с живицей вывозили из леса, доставляли на станцию Тинская и дальше по железной дороге везли на переработку в скипидар и канифоль, которые использовались в том числе и в военной промышленности.

Весь процесс получения смолы назывался подсочка, а производственное хозяйство с главным поселком и несколькими мелкими селениями – химлесхоз. Обычно после того, как химлесхозы выполняли свою задачу, выжимая из деревьев все соки, их сменяли леспромхозы уже не с ссыльными, а с зеками, которые спиливали весь этот лес, оставляя кучи мусора в виде щепок и обрубленных ветвей, основной источник лесных пожаров.

Сразу после приезда нас с Димой зачислили в местную 7-летнюю школу, я пошел в 7-ой класс, а Дима в 5-ый. Лазику предстояло закончить 10-й, а ближайшая 10-летняя школа находилась за несколько десятков километров, в райцентре – Нижнем Ингаше. Так что учился он в школе заочно и одновременно сам учительствовал в поселке Гореевке, в нескольких километрах от Заводовки. Гореевка – крохотный поселок, подразделение химлесхоза, где с десяток домов и несколько учеников начальных классов. Там Лазик и жил, бывая у нас в Заводовке по выходным.

В моем классе было 9 человек восьми национальностей. До сих пор помню их имена, а с некоторыми дружен и по сей день. Русский Ваня Борзов, батумская гречанка красавица Виолетта Мустапопуло, латыш Янис Бульбик, сын учительницы немецкого языка, немцы Нина Геркель и Олег Шмидт, финн Тойво Курхинен, были еще литовка и эстонка. Все ссыльные.

Мой интернационализм укреплялся и стал твердым принципом всей дальнейшей жизни. Свидетельство тому – мои внуки, в жилах которых течет кровь пяти национальностей. Правда, в последнее время меня стали мучить сомнения – хорошо ли это. Не мудрее ли те народы, которые оберегают свой этнос, избегая смешанных браков, и сохраняют свою самобытность? Если мы заносим в Красную книгу исчезающих животных и растения, то не пора ли заносить туда и некоторые исчезающие народности? Ведь язык и культура каждого народа – достояние всего человечества. Их надо беречь.

Мои одноклассники встретили новичка радушно, но вот мальчишки из других классов решили «проверить» чужаков. В жестоких драках мы с Димой отстояли свою честь, после чего нас признали равными и достойными дружбы. Особенно я сдружился с Тойво Курхиненым. Он был младшем ребенком в большой финской семье из деревни Куялово под Лениградом. В конце 30-х его отца расстреляли, а мать с четырьмя детьми в начале войны выслали в Сибирь. Еще в дороге она простудилась и умерла в тинской больнице, даже не добравшись до Заводовки. Тойво стал для меня родным братом, и сейчас, я рад осознавать, что наша дружба выдержала все испытания временем и сохранилась до глубокой старости.

Вскоре меня избрали секретарем школьной комсомольской организации, я был очень горд этим и мне хотелось в новом качестве сделать что-то очень нужное и значительное. Я слышал, что где-то за болотами, недалеко от Краслага 16, в 3-х км от Заводовки, находили куски каменного угля. И вот в начале зимы я предложил организовать геологическую «экспедицию» по поиску залежей каменного угля, так необходимого Родине. На мою авантюру откликнулось несколько человек, и мы по первому снегу на самодельных лыжах двинулись в путь. Мороз по сибирским меркам был пустяковый – градусов 15, но и он не для меня. Даже сравнительно теплые тбилисские зимы я переносил плохо. Вот и сейчас и полчаса не прошло, как у меня замерзли руки в рукавицах из собачей шерсти и ноги в валенках, от боли потемнело в глазах. Когда друзья заметили, что я совсем плох, решили устроить привал с костром. Племянница директора школы без задней мысли, исключительно из-за заботы обо мне расстегнула ватник и велела мне сунуть руки ей в подмышки. От прикосновения к горячему телу уже взрослой, кровь с молоком, пятнадцатилетней девицы у меня перехватило дыхание, мне казалось, что даже моя смуглая кожа не может скрыть того, что я покраснел как рак. Но никто ничего не заметил или не придал этому значения, а я еще долго не мог отойти от охвативших меня чувств…

Каменный уголь мы нашли и были совершенно счастливы. Написали о своих находках районному начальству и к Новому году получили ответ, что это отроги Камско-Ачинского месторождения и промышленного значения пока не имеют. Мы конечно были разочарованы, т.к. уже мнили себя героями сталинских пятилеток, но утешали себя тем, что в письме было слово «пока». Это слово оказалось пророческим: через четверть века, когда я буду работать в Министерстве энергетики и электрификации СССР, начнется промышленная разработка этих залежей.

Жизнь в Сибири совсем не похожа на ту, которая была в родном Тбилиси. Убожество быта и духа горстки коренного населения – «чалдонов» – и подавляющего большинства ссыльных старожилов действовали угнетающе, нагоняя страшную тоску. Скоро мы привыкли к поголовной матерщине и пьянству, как к обыденному элементу быта, но были вещи, которые граничили с первобытной дикостью, к чему привыкнуть было невозможно. Например, хозяйка дома, в котором нас поселили сразу после приезда, только что уничтожавшая вшей в головах детей с помощью ножа, потом спокойно вытерла этот нож о подол и стала резать им хлеб… На мою психику большое впечатление производили некоторые местные бабы (женщинами их трудно было назвать), которые и летом и зимой ходили без штанов и мочились прямо посреди улицы, слегка раздвинув ноги… Не мог я привыкнуть и к местным сортирам. Дощатые «места общего пользования» (обычно один на несколько домов) были внутри, от пола до потолка, вымазаны калом… За отсутствием туалетной бумаги и дефицитом бумаги вообще многие вытирались пальцами…

Весной начинались побеги заключенных из «Краслага», находящегося в трех километрах от Заводовки. Беглые зеки были очень опасны, встреча с ними не сулила ничего хорошего, т.к. свидетелей они, как правило, не оставляли. Однажды в одном из хуторов недалеко от нашего поселка они вырезали целую семью. Если удавалось напасть на их след и поймать, то «стрелки» (охранники лагеря из внутренних войск) с ними не возились, а расстреливали сразу на месте за «попытку к бегству». Сейчас я понимаю, насколько мы рисковали, когда довольно часто компанией уходили в тайгу с ночевкой, да еще костры разжигали…

«Стрелки» были под стать тем, кого охраняли. Нередко они, вооруженные до зубов, отправляемые на ловлю беглецов или просто находясь в увольнении, приходили к нам в Заводовку, напивались как свиньи и зверствовали как самые настоящие уголовники. Однажды вечером по забору нашего участка прошлись автоматной очередью, в тот момент мы были дома и лепили пельмени. Этих инцидентов боялись даже наши гэбэшники, но управу на них найти не могли.

Целыми днями громкоговоритель, установленный на крыше конторы химлесхоза, оглашал весь поселок и окрестную тайгу то сообщениями о «наших трудовых победах», то современными оптимистически бодрыми песнями, то тоскливыми народными. В них так понятны были чувства затерявшегося в степи ямщика, забайкальского бродяги, узника Шлиссельбургской крепости, моряков, чей след затерялся в Северном море… И в эти минуты хотелось выть волком от чувства абсолютной безысходности. Звуки радио сливались с шумом вековых сосен, далеким голосом кукушки, или ревом трактора на лесоповале. Все это вместе создавало то настроение, выразить которое у меня не хватает слов. Больше всего угнетало немыслимое расстояние до родного мне Тбилиси. О пассажирской авиации мы тогда и не мечтали, а доступным транспортом сюда нужно было добраться две недели. Жизнь в Тбилиси, с его цивилизацией, театрами, родными, друзьями казалась миражом, чем-то нереальным.

Тем не менее надо было жить и выживать в предлагаемых обстоятельствах.

Вскоре после приезда нам выделили отдельное жилье – половину добротного бревенчатого дома, состоявшую из «столовой» – часть комнаты с грубо сколоченным столом, лавками, топчаном и полками для посуды, и через дощатую перегородку – «спальни» с тремя топчанами. Вот и вся нехитрая мебель… Одежду развешивали на гвоздях по стенам. Около входа располагалась огромная печь, часть ее представляла собой плиту, на которой готовили еду. От входа комнату отделяли просторные сени, где стояла огромная 200-литровая бочка с квашеной капустой, кадки с солеными груздями и огурцами. Весной ставили еще одну 200-литровую бочку, которую заполняли березовым соком, кидали туда корки черного хлеба и в результате получался шикарный березовый квас, отменно утолявший жажду все жаркое лето. Кроме того, на зиму запасали протертые с сахаром ягоды – клюкву, малину, бруснику, чернику, красную и белую смородину. Отсутствие голода было несомненным плюсом нашей сибирского житья в сравнении с голодными годами в Тбилиси. Сибирь щедра, только не ленись.

У нас было достаточно большое хозяйство. За поселком было картофельное поле, а на приусадебном участке выращивали огурцы, капусту, горох, стручковую фасоль, помидоры, правда они не успевали набрать спелую красноту и дозревали до зимы в валенках на печке. На зиму все подполье засыпали картошкой (до 50 мешков), чтобы хватало и нам, и корове с теленком, и трем хрюшкам. У нас было все свое – мясо, молоко, сметана, творог, сыр, простокваша. Все хозяйство держалось на маме. Удивительно, как она, не привыкшая к работе, с детства избалованная любовью и заботой близких людей, безропотно впряглась в эту работу и управлялась с хозяйством в очень тяжелых условиях, особенно зимой. И еще находила силы баловать нас вкуснейшими тортами. Но иногда на маму накатывались страшные приступы головной боли, до потери сознания. Местный фельдшер только разводил руками, не в силах ни поставить диагноз, ни как-то помочь ей.

Отец работал как вол, уходил в 6 утра и возвращался поздно вечером, так что главными мамиными помощниками были мы с Димой. Самые тяжелые работы (особенно зимой) – воду натаскать, дров нарубить – на Димке, несмотря на юный возраст, он был очень сильный. На мне – помощь в огороде и чистка хлева. Зимой хлев приходилось чистить чаще, поскольку на морозе коровьи лепешки быстро намертво примерзали к полу и тогда их приходилось долбить ломом. Мы даже научились доить корову.

Отец тем временем становится «большим начальником» поселкового масштаба. Он работает в должности прораба и на нем вся инфраструктура Заводовки – лесопилка, столярка, гараж, электростанция, кирпичный цех и даже баня. Отец пользовался большим уважением и авторитетом в поселке. У нас появились друзья. Среди самых близких друзей нашей семьи – греки Мустакопуло, армяне Геворкяны, евреи Каганы, абхазец Цейба, мои школьные учительницы, молоденькие, чуть старше Лазика, и как это ни странно, семья лейтенанта из комендатуры (орган, надзирающий за ссыльными) Виктора Полухина.

Надо сказать, что сибирская жизнь проявляла характеры людей, ярче высвечивала и хорошее и лютое, невзирая на то, ссыльный ли это, уголовник или охранник. Среди всех этих категорий поселенцев были и звери, и очень достойные люди. Виктор Полухин как раз и был тем человеком, которого служба в органах, не испортила и не ожесточила. Я его запомнил как идеалиста и романтика, а еще как страстного охотника. Наша дружба будет продолжаться и после окончания нашей ссылки, когда после 1955 г. он уйдет в отставку и переедет жить в Подмосковье.

О нравах многих ссыльных я уже упоминал, но были среди политических и люди очень образованные, некогда занимавшие высокое положение в обществе, настоящие интеллигенты, как беспартийные, так и принципиальные и истинные коммунисты. Им местная детвора сибирских захолустий многим обязана своим дальнейшим культурным развитием и образованием. Мои сверстники и друзья, выбившиеся «в люди», с большой благодарностью вспоминают этих ссыльных, которые привили им жажду знаний.

Необходимость всерьез обживаться в тех краях на долгие годы, а возможно и навсегда, вынуждала ссыльных как-то скрашивать дискомфорт быта, приспосабливаться к обстоятельствам. Интеллигентные прибалты организовали в клубе художественную самодеятельность, музыкальные вечера и танцы по выходным. В школе – своя «труппа». Я, устраивавший еще в Тбилиси спектакли для всей улицы, играю в «Хижине дяди Тома» негритенка, а в «Молодой гвардии» Радика Юркина.

Мы с Димой впитывали в себя как губка и хорошее, и плохое. Курить махорку пока не научились, а вот матюкались через несколько месяцев не хуже аборигенов, но только вне дома. От отца я никогда не слышал мата, он мог очень жестко разговаривать с подчиненными, но чтобы материться, упаси Бог. Поэтому дома мы не решались делиться новым богатым словарным запасом. В день своего 16-летия я первый раз попробовал водку, подражая взрослым, залпом выпил сразу почти стакан… В себя пришел только через сутки, но зато в кругу друзей перестал ощущать себя белой вороной.

По весне вместе с Димкой и нашими друзьями мы стали подрабатывать у отца в артели, производящей кирпичи для печей. Химлесхоз приобрел полукустарную установку для производства кирпичей. Она работала только летом и за это время надо было обеспечить кирпичами новостройки до следующего лета. Почти весь труд ручной, надо было привезти глину и воду, замешать их в примитивной мешалке, потом эту тестообразную массу загрузить в так называемую «мясорубку», нарезать из «фарша» кирпичи, уложить их в печь и на следующий день вынуть готовую продукцию. Руководитель артели взрослый, остальные пацаны. Оплата сдельная, ежедневная. И вот через пару месяцев, заработав достаточно денег, я смог осуществить свою мечту – купить одноствольное охотничье ружье 16 калибра. Но вдоволь поохотиться уже не пришлось.

Я закончил семилетку и надо было думать о дальнейшем образовании. Десятилетка находилась только в райцентре. Но поступать туда не имело никакого смысла. Дело в том, что детей «врагов народа» в ВУЗы не принимали, и мы с моим финским другом Тойво решили, что если уж ехать учиться, то в Красноярск, и поступать там в речной техникум. Почему речной? Да потому, что мы романтики и оба хотим стать капитанами. Забегая вперед, скажу, что Тойво станет не только капитан-наставником, но позже займет должность главного инженера якутского речного порта. Моя же судьба сложилась совсем иначе. Но тогда, в конце лета 1951 г., мы с Тойво отправились в Красноярск навстречу своей мечте. Через два года в Красноярск приедут мои братья поступать в Горный техникум, Лазик после десятилетки на третий курс, а Дима на первый. Так была завершена еще одна глава нашей жизни, хотя Заводовка из нее окончательно не исчезла, ведь родители продолжали там жить до 1955 г., и мы наведывались к ним на каникулы.

1. Отец в самом начале ссылки. 1950. Заводовка.

3. Водку пьем все.

4. Любимая собака Снежок была украдена и съедена зеками.

Собачье мясо и жир считались лучшим лекарством от туберкулеза.

5. Отец и мама с нашими школьными учительницами, ставшими друзьями нашей семьи.

6. Заводовская школа.

7. Мой 7-й класс. В верхнем ряду – директор школы и учительницы,

по возрасту не намного старше учеников.

8. Выпускной класс (7-й) Димы. Дима – на переднем плане слева.

9. Мы приехали из Красноярска в Заводовку к родителям встречать Новый 1955 год.

Не задолго до этого отцу было объявлено о снятии ссылки.

Глава 8

Красноярск

Еще в Заводовке мы с Тойво обсуждали, на какое отделение поступать, и оба сошлись на одном варианте. Конечно же, это штурманское отделение, которое готовит капитанов. Но наш заводовский сосед, бывший моряк, поколебал нашу уверенность. Он сказал: «Сразу думайте, чем будете заниматься, если придется уйти с флота. Штурман и даже капитан сможет рассчитывать только на должность пожарника, а механик он всегда и везде механик». Причем тут пожарник, я тогда не понял, но в целом его доводы нам показались убедительными, и мы подали документы на судомеханическое отделение.

На время приемных экзаменов нас поселили в огромном спортзале техникума. Несколько десятков худых матрацев, аккуратно в четыре ряда постеленных на полу, стали нашими кроватями, но нас не очень заботили спартанские условия. Все наши мысли были о предстоящих экзаменах. Конкурс был нешуточный – 7 человек на место. Как оказалось, кроме нас еще много было романтиков, мечтающих бороздить водные просторы.

Самым волнительным моментом для меня стало прохождение медкомиссии. По действующим правилам, минимальный рост абитуриента для поступления в такого рода техникумы должен был быть не меньше 150 см, а мой 146… Как я уговорил врачей, уже не помню, но они, поколебавшись, дали допуск к приемным экзаменам. Если этот раз я проклинал эти недостающие 4 см, то через 5 лет я им был несказанно благодарен, тогда они спасли меня от призыва в армию. Собственно говоря, призывать нас не имели права, т.к. наш техникум был военизированным, и по окончании его мы выходили офицерами, но у местных властей был недобор, и они игнорировали закон.

Накануне экзаменов, перед отбоем, в наше импровизированное общежитие зашел директор техникума капитан 1-го ранга Титаренко. Оглядел нас внимательно, и его взгляд остановился на мне: «А это что за негритос?». С тех пор прозвище «Негритос» закрепилось за мной до конца учебы.

По конкурсу мы прошли и нас зачислили на 1-й курс судомеханического отделения, выдали форму и поселили в общежитии техникума прямо на набережной Енисея. Форма морского офицера имела какую-то магическую силу. В тот же вечер мы вышли на бульвар прогуляться и казалось, что все девушки только на нас и смотрят.

Этот так хорошо начавшийся день чуть не стал для меня и для многих моих товарищей последним днем в техникуме. Кто-то предложил «обмыть» новую форму и поселение в общежитии. Водка в розлив продавалась на каждом шагу. Красуясь друг перед другом, мы залпом выпили по граненому стакану, и дальше я уже ничего не помню… Как мне потом рассказали, наша пьяная компания, вернувшись в общежитие, вела себя, мягко говоря, не лучшим образом. И надо же случиться, что в этот вечер в общежитие пришел наш директор, чтобы поздравить нас с поселением… Не знаю, каким чудом нас не отчислили из техникума, но из общежития выгнали.

Начались наши будни. Мы нашли жилье на окраине города, в Кронштадте, на противоположном берегу впадающей в Енисей реки Кача. Так что строчка из песни Высоцкого «Я на Качу еду плача, возвращаюсь хохоча» наполнена для меня вполне конкретным географическим содержанием. Не только окраины, но и сам Красноярск, напоминал большую деревню и за исключением центральной улицы с каменными домами мало чем отличался от нашей Заводовки. Район, где мы поселились, как и все окраины советских городов, был хулиганский. Поселились мы в крохотной комнатке в бревенчатой избе, где помещалось только две кровати, на этих кроватях мы спали вчетвером. Жили коммуной, где все общее. Не успеешь себе что-то приготовить, как кто-то уже лезет в твою кастрюлю своей ложкой. Продукты, которые присылали родители, тоже считались общими. После оплаты за проживание, дрова, учебники т.д. от стипендии почти ничего не оставалось, но и стипендию надо было еще заработать, сдав экзамены без троек. Так что у нас появился дополнительный стимул к учебе. Кроме того, мы искали любую возможность подработать. На кондитерской фабрике денег не платили, но можно было до отвала наесться забракованными сладостями, условие одно – ничего не выносить с фабрики. Немного денег зарабатывали в порту, на разгрузке дров с барж. Работа адская, так как носилки с дровами надо было тащить вверх на крутой берег. Несколько таких ходок и на руках появлялись кровавые мозоли, как в детстве, когда мы во время войны делали крючки на шинели. Грузчик из такого «богатыря», как я, никакой, но кушать же хочется…

Учеба у нас с Тойво шла неплохо. Основные предметы нам давали в объеме институтской программы. Преподаватели в течение учебного года три шкуры с нас снимали, но на экзаменах были милостивы. Знали, что большинство из нас живет впроголодь, а одна тройка лишит нас жизненно необходимой стипендии. После первого курса мы проходили производственную практику на судоремонтном заводе, где осваивали профессию слесаря и тайком от руководства делали для себя финки, кинжалы и кастеты. На окраине города, где мы жили, наводненной шпаной, такие средства самообороны были не лишними.

Жизнь наша была такой насыщенной, что казалось в сутках больше 24 часов. Мы успевали и учиться и работать, петь в хоре, участвовать в художественной самодеятельности, заниматься спортом, а я был еще и активнейшим членом бюро комсомола нашего отделения. По праздникам устраивали вечера с танцами, куда приглашали девочек из пед- и медучилищ. при входе был буфет, где торговали в разлив водкой. Наш строгий директор, который терпеть не мог пьяных, устраивал нам проверку: кто мог пройти по одной половице, продолжал веселье, а кто не выдерживал испытание, тот получал, как оплеуху, грозный окрик директора: «Марш домой!».

После первого курса мы с Тойво счастливые и гордые собой едем домой. Денег на билеты у нас нет, так что от контролеров прячемся на крыше вагона. От Тинской до Заводовки добираемся в кузове грузовика, который только что привез на станцию бочки с живицей. Местность холмистая, сплошные подъемы и спуски, дорога размыта дождями, поэтому часто буксуем. В результате 50-ти километровый путь у нас занял весь день. Но вот за очередным пригорком показались первые дома Заводовки, и мы от нахлынувших чувств запеваем старую песню каторжников «Не для меня придет весна, и Дон широкой разольется…». Потом это стало традицией, каждый раз, подъезжая к Заводовке, мы затягивали эту песню.

В Заводовке меня ждали родители, братья, друзья, сытая жизнь и новенький дробовик. Однако, отец не дал мне пребывать в праздности и с первых же дней приезда зачислил меня на работу экспедитором склада готовой продукции. Я должен был оформлять накладные на бочки с живицей и отправлять их на станцию. Но в свободное время я целиком отдавался новому увлечению – охоте. Забыв об опасности встречи с беглыми уголовниками, мы с друзьями уходили в глухую тайгу за 20-25 км от дома, ночевали у костра. Огонь костра отпугивает хищников, а вот для беглых это, наоборот, приманка: у людей, ночующих у костра, всегда с собой есть еда и ружья, так необходимые сбежавшим из лагеря уголовникам.

2. Наш Красноярский речной техникум.

3. Красноярск больше напоминал деревню

В это лето во мне проснулся охотничий азарт. Кто не испытал трепет подбитого рябчика или другой дичи, этого азарта не поймет, в такие моменты сам становишься зверем. До сих пор не могу себе простить, сколько я перестрелял птиц, белок, бурундуков и другой живности, зачастую вовсе мне не нужных.

Лето пролетело, как будто его и не было. Осень выдалась ранняя и дождливая. Дорогу размыло, и мы отправились на станцию пешком. 50 км. В руках колымский фанерный чемоданчик отца, за спиной рюкзак, наполненный до отказа домашними продуктами. Доходим до Александровки, на полпути до станции, и устраиваемся на ночлег. В Сибири тогда в этом отношении было просто: стучись в любой дом и тебя пустят на ночлег, даже покормят, если есть чем, а уж выпить нальют непременно.

4. В таких ларьках, которые были на каждом шагу, продавалась водка в разлив.

Наступил 1953 год. Весть о смерти Сталина потрясла нас всех как гром среди ясного неба. Мы, чей отец 10 лет провел в нечеловеческих условиях колымских лагерей и затем был повторно сослан в глухую тайгу с лишением всех прав, мы, которые сами не понаслышке знали, что такое ссыльная жизнь, мы задавали себе вопрос: «Как же мы будем теперь жить без Вождя? Ведь он наше все». Другая тогда страшная для нас весть, что Лаврентий Павлович Берия, которого мы, тбилисские школьники, боготворили также как Сталина, оказывается шпион и предатель…

Этим летом в Красноярск приехали учиться мои братья – Лазик и Дима. Несмотря на то, что они жили на другом берегу Енисея, мы часто общались и друзья каждого из нас стали нашими общими друзьями. Несколько раз к нам из Абакана приезжал Софокл Андреевич Илиопуло, друг отца. Тот самый, с кем отец отбыл 10 лет колымских лагерей и с кем вместе возвратился в Грузию. Дядя Софо оказался прозорливее отца: как только в Тбилиси началась новая волна арестов греческого населения, он, не дожидаясь ареста, сам уехал из Батуми в Сибирь. Он справедливо полагал, что из Сибири в Сибирь не сошлют. Выбор пал на Абакан, где климат был несравненно лучше, чем в любой другой части Сибири. Кроме того, не являясь ссыльным, он мог свободно перемещаться, не испрашивая специального разрешения. Дядя Софо продолжал заниматься семейной профессией зубного врача и неплохо жил. Приезжая в Красноярск, даже помогал нам деньгами. Как только наступила хрущевская оттепель, он вернулся в Батуми к своей семье – супруге Януле и сыну Андрею, который был чуть младше меня и которым он всегда очень гордился.

В этот же год я отправился в свой первый учебный рейс на флагмане енисейского флота корабле «Владимир Ленин». Это был самый крупный трофейный теплоход германского производства. Путь по первой воде, по весеннему паводку, держим вниз по течению Енисея, затем в верховья притока Енисея Нижней Тунгуски до поселка Тура.. Туда везем продукты, так называемый северный завоз, оттуда поплывем груженые стратегическим сырьем – графитом. Течение сибирских рек сильное – 10-15 километров в час, вниз по течению плывем по середине реки, по стремнине, где течение еще быстрее. Вскоре и берега пропали из вида, от края до края простирается лишь водная гладь. В районе Туруханска, куда в свое время сослали Сталина, заходим в устье Нижней Тунгуски и вверх по течению плывем уже ближе к берегу, где течение послабее. Теперь можно полюбоваться дикой природой этих необжитых краев. Утром выйдешь на палубу – воздух, хоть стаканами пей, цветущая черемуха на берегу, бескрайняя тайга и дикое зверье буквально в нескольких десятков метров от корабля.

Жизнь на теплоходе разнообразием не отличается – 6 часов вахта, 12 часов отдых, график скользящий – то день, то ночь. Свободное время проводим на полубаке, кормовой части теплохода. Пересказываем старые байки, на гулкой стальной палубе выстукиваем чечетку, яблочко и цыганочку. Не умеющий плясать, как и непьющий – это не речник, а презренное существо.

В обратном рейсе тянем на длинном буксирном тросе несколько огромных барж. Каждая из них по грузоподъемности – целый железнодорожный состав. Против течения плыть трудно, ползем, прижавшись к берегу, со скоростью черепахи. К нам много раз подплывают бакенщики, предлагающие живую рыбу. Осетры весом по 13-16 кг, стерлядь, и все за гроши. На подходе к Красноярску начинаем готовиться к большому празднику – увольнительной: утюжим наши флотские брюки-клеш и заглаживаем на них стрелки до остроты кинжала.

5. Моя первая навигация

6.

Закончилась моя первая навигация. Их еще будет множество, за несколько лет я избороздил весь Енисей: от Красноярска до Ледовитого океана, побывал на всех притоках Енисея, но именно первая навигация мне запомнилась во всех деталях. После нее я по-настоящему полюбил свою профессию, которая давала возможность постоянной смены мест и знакомства с новыми людьми.

Окончание моей учебы совпало с освобождением отца. О реабилитации речь не шла, но с него сняли ссылку, восстановили в гражданских правах, а это означало, что он теперь мог жить, где захочет. Так, наша жизнь в очередной раз готовилась сделать крутой разворот… Тем временем, пока отец решал нашу дальнейшую судьбу, я готовился к госэкзаменам и защите диплома. Помню, как мы в нашей крохотной комнате, где помещались лишь кровати и маленький столик, по очереди готовили чертежи, а их у каждого было не меньше дюжины.

Надо сказать, что со мной часто происходили какие-то «истории», особенно в самые ответственные моменты жизни. Не обошлось без этого и на самом главном экзамене по двигателям внутреннего сгорания. К этому важному событию второй раз в жизни из ветхого старья сшил себе брюки. На экзамене мне попался билет про устройство газогенераторных установок и мне нужно было показать его на макете, который стоял на полу. Я нагибаюсь, чтобы его поднять и слышу, как мои «новые» брюки трескаются сзади… Теперь приходится отвечать только спиной к аудитории. Сокурсники покатывается со смеху, преподаватели в недоумении от того, что такая серьезная тема вызывает столько веселья, а я, окаменев, что-то продолжаю вещать про установки. Стрессовая ситуация и адреналин в крови сделали мой ответ особенно убедительным, госкомиссия меня похвалила и поставила пять баллов.

Итак, мы дипломированные молодые офицеры. По законам того времени, молодой специалист после получения высшего или среднего специального образования обязан отработать там, куда его пошлют. Не знаю, по иронии ли судьбы или по чьему то злому умыслу я, хрупкий южанин «полтора метра с шапкой», едва выживший в Краснроярском крае, по распределению был направлен к самому полюсу холода – в Якутск для работы в Ленском речном пароходстве. У старшего брата тоже распределение, его «осчастливили» Северным Казахстаном, где зимой лютые морозы с ветрами, а летом несносный зной с пыльными бурями.

Но была весна 1955 года, и не хотелось думать о мрачном. К тому же впереди был еще двухмесячный отпуск, и предстояла поездка на родину, в мой родной Тбилиси и в Ереван, где так много тепла, фруктов, друзей–побратимов и родственников.

У меня, как у речника, было право на бесплатный билет, и из Москвы в Ростов-на-Дону я поплыл на шикарном речном лайнере, сначала по Волге, потом через недавно открытый Волго-Донской канал и затем по Дону. Прекрасна Волга-матушка и Дон, но с сибирскими реками их не сравнить!

В Ростове-на-Дону я сел на тбилисский поезд. Как только наш поезд перевалил через Кавказский хребет, я сразу опьянел от терпких запахов субтропических растений, от которых давно отвык. Я приник к окну и впитывал в себя родные картины: лесистые горы, бурные ручьи под гулкими мостами, кусты с еще несозревшей ежевикой…

Я никому не сообщил о своем приезде, поэтому меня никто не встретил, хотелось одному побродить по родным местам. Зашел сначала во двор дома тети Эгроп на Вокзальной улице, где прошла значительная часть моего детства, походил по соседним улочкам. Как тут все знакомо, ничего не изменилось. Вот дом, в подвале которого жили семья самого близкого друга Лазика – Фомы Шрайбмана… Вот дом, где жила моя первая любовь, под балконом которой я подолгу стоял, надеясь увидеть ее хотя бы издалека… Она так никогда не узнала, что была предметом обожания кудрявого пятиклассника. Вот улица, по которой я возвращался из школы… Так я дошел до своего дома. Что удивительно, все улицы мне показались уже и короче, дома ниже, наш двор, где мы носились, играя в прятки, оказался таким маленьким, что я не мог понять, как там вообще можно было бегать. Только посаженные нами сразу после войны акации сильно подросли.

Мои друзья-одноклассники готовились к поступлению в институт. Больше всего меня поразило, что русские и украинские ребята из нашей школы, приехавшие в Тбилиси во время войны, для которых страшной мукой было обязательное изучение грузинского языка, теперь говорили на нем лучше, чем я, а на родном русском языке стали говорить с сильным кавказским акцентом.

К этому времени многие наши армянские родственники и соседи переехали из Тбилиси в Ереван. После войны началось давление на армянское население, и многие двинулись на «свою» родину в Армению, где ни они, ни их предки никогда не жили и где их встретили без особого восторга. Среди этих переселенцев были мамина сестра, тетя Эгроп с дочерью Арусь и внуком Эдиком, дочери маминого брата Гарегина – Ида и Нора, внучка старшего брата мамы Арташа – Жанна и еще несколько наших соседей по Тбилиси.

Дорога в Ереван была изумительно живописная, асфальт прекрасный, маршрутка – автомобиль ЗИМ – совершенно новенькая. Я, как всегда, любовался окрестностями. Вот пересекли реку Храм, давшую название одному из видов форели – храмули. Миновали часть территории Азербайджана. Поднялись на живописный Дилижанский перевал. Проехали село русских староверов Семеновское. Увидели родовое гнездо дяди Серго Иджеван, от которого у меня осталось очень много детских впечатлений. Одно из них – крохотная речка через шикарный сад с плодовыми деревьями, спелые груши, яблоки и инжир падали в речку, и мы их вылавливали, они почему-то казались нам вкуснее, чем сорванные с дерева. На берегу живописнейшего высокогорного озера Севан делаем кратковременную остановку у ресторана «Минутка», где можно было отведать знаменитой местной форели – ишхан. Дальше Ереван. Я тут никогда раньше не был. Город не похож ни на какой другой, выстроен из розового туфа. Красавец! В Ереване я себя чувствовал, как дома. Семьи тети Эгроп и других родственников не знали, как ублажить настрадавшегося в Сибири маленького Алика.

Тем временем мой отпуск подошел к концу и мне пора было отправляться к месту своего распределения. Проездом, на несколько дней я остановился в Москве у нашей родственницы и с жадностью окунулся в культурную жизнь, бегал по музеям и театрам. Любовь к театру, которую мне привили еще в детстве, я пронес через всю жизнь. Даже в Красноярске и Якутске я регулярно ходил на спектакли. Конечно, очутившись в Москве, я завидовал москвичам, у которых было столько возможностей. Тогда я не предполагал, что через год сам стану москвичом.

А пока я сажусь в скорый поезд, который везет меня в далекую Якутию, еще дальше, чем место нашей ссылки…

Глава 9.

Якутия

Мой путь из Тбилиси в Тайшет занял 10 дней с 2-х дневной остановкой в Москве. Поезд «скорый». Ближе к Уралу состав спутников обновляется. Одни, тепло попрощавшись с новыми знакомыми по вагону, выходят, другие заходят. Новые знакомства, новые впечатления. Вместе с контингентом меняется и атмосфера в плацкартном вагоне. Все проще публика, все выразительнее «великий и могучий». То здесь, то там слышатся голоса и мат подвыпивших пассажиров и ругающихся проводников, радушно предложенному чаю которых многие предпочитают водку. Торговцы носят по вагонам всякую снедь, но частных торговцев на станциях не видно. Чай не юг России. Я обедать хожу в вагон-ресторан, а завтрак и ужин – как придется. Тетя Люба в Москве меня щедро снабдила и вареными яйцами, и курицей и еще кое-чем, но все когда-нибудь кончается. Я никогда не отличался зверским аппетитом, как мой брат Дима, но я ведь не один. Как и принято у нас – меня угощают и я угощаю.

Дальняя дорога мне не в тягость, особенно нравится смотреть в окно в уютном ресторане. Тут публика намного симпатичнее, чем в плацкартном вагоне. Я и до сих пор люблю ездить! Сколько же десятков тысяч километров я наколесил, плавая на судах, разъезжал по командировкам почти каждый месяц, выбирался в отпуск на своей машине каждый год – как на север, так и на юг родного отечества, а еще Румыния, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Турция, Греция, круиз вокруг всей Европы… И только самолеты у меня всегда вызывали неоправданный страх. Но это уже другая история.

… Ранним утром миновали мост через Енисей, под которым я столько раз проплывал. Движемся вдоль окраин Красноярска, тоже ставшего мне за 4 года родным. Знакомые названия – Злобино, Зима, Тайга, Нижний Ингаш и Тинская. Стоянка та же, что и 6 лет назад – 3 минуты. Пристально вглядываюсь в почти пустую платформу. Вдруг кого-нибудь увижу. Чувство, похожее на ностальгию, охватывает меня и вот уже через непродолжительное время проезжаем Решоты. Отсюда до Краслага 16 ведет узкоколейка. Вспоминаю рассказы заводовских старожилов, как еще задолго до нашего приезда, группа уголовников захватила паровоз и по недавно построенной железнодорожной ветке пыталась прорваться к Транссибирской магистрали. Говорят, что только простреленные со сторожевых вышек баки с водой не позволили им доехать до намеченной цели. Расправа, говорят, была очень жестокой. Впрочем, легенд здесь рождается и передается из уст в уста великое множество. Кто знает: где правда, а где ложь? Воображение у нашего народа богатое.

На станции Тайшет на Транссибирской магистрали делаю пересадку на одноколейку и добираюсь до речного порта Осетрово, стоящего в верхнем течении Лены. Вот так-то в одном и том же населенном пункте 3 названия: речной порт Осетрово, станция Лена и аэропорт Усть-Юрт. Отсюда осуществляются все грузоперевозки на весь огромный регион, превышающий по территории несколько европейских государств.

Компания в вагоне теплая. Неформальный лидер и заводила – стареющая звезда местной филармонии. Межвагонные двери почему-то закрыты. Поезд по кое-как сооруженной одноколейке движется местами с такой низкой скоростью, что наши находчивые попутчики успевают соскочить с поезда, совершить марш-бросок вперед и отовариться в вагоне-ресторане водкой. Принесли спиртное и уже не скучно. Пьем в меру. Актриса своим хриплым голосом рассказывает что-то из своей бурной жизни.

Вот проезжаем места, где отбывала свой срок Русланова. Наша спутница вспоминает о ней так, будто сама была свидетелем ее злоключений. Не исключено. За теплыми разговорами день прошел, а наутро мы уже прибыли. Мои спутники тепло прощаются со мной. Чем-то я им понравился: то ли потому, что какой-то не такой, хоть и водку пью, то ли просто пожалели «малютку», оторванного от привычной ему среды и от родителей. Они-то прекрасно знают, куда я еду. Это мне еще невдомек, что Заводовка и особенно Красноярск на моем новом пристанище покажутся мне санаторием.

Я беру полагающийся мне бесплатный билет и первая неприятность. Мне, как комсоставу речного флота, полагается 2-х местная каюта 2-го класса, а мне говорят, что 2-й класс уже распродан и я могу взять билет на другой теплоход, который будет через несколько дней. Я вынужден согласиться на то, что предлагают, и беру билет в 4-х местную каюту 3-го класса. Путь далекий – 9 дней, но я уже привык к дальним путешествиям. Мне это не в тягость, лишь бы попутчики попались приличные. Ну и попались, скажу я, ничего. Супружеская пара средних лет, среднего социального статуса и среднего уровня культуры, с ними дочка. К ним заходит «друг семьи», с которым они понемногу, но систематически поддают. Иногда и мне не удается отвертеться.

Просыпаюсь я как то раз на своей верхней койке после кратковременного дневного сна, навеянного 100 граммами. Слышу внизу характерные звуки, которые ни с чем не перепутаешь. Родителей девицы в каюте нет, а я в туалет хочу умираю. «Друг семьи» оказался не скорострел, да и «девица» была не фригидна. Уж не помню, как я вытерпел, но когда все закончилось, и я вышел из каюты, встретил своих попутчиков, возвращающихся из ресторана в хорошем подпитии. Я вспомнил наши кавказские традиции. Что б кто-то когда-нибудь посягнул на жену, сестру или просто подругу друга? Скорее гениталии себе отрубят. А у северян это обычное дело. И не только по пьяни.

Из всех пассажиров того рейса мне запомнились еще два молодых специалиста-медика в одинаковых черных китайских плащах «Дружба». Современники не знают, что это такое. Этот грубый ширпотреб наших «классовых друзей» заполонил тогда всю страну, как и плащи «Болонья» позже были последним криком моды и предметом зависти тех, кто еще не смог «достать». Один из этих молодых специалистов через несколько месяцев будет спасать мои обмороженные по пьяни пальцы.

В Якутск мы прибыли утром и у меня еще было время и направление на место назначения получить, и столицу Якутии посмотреть.

В Ленском речном пароходстве меня немного пожурили, что я прибыл уже к концу навигации и назначили 2-м помощником механика на танкер «Кишинев», где первым помощником плавал мой однокашник Володя Ломоносов. Он прибыл сюда еще в начале лета, сразу после окончания техникума, и уже дослужился до 1-го помощника. «Ох, уж он повыпендривается над нижестоящими по рангу», – подумал я, но ошибся. Закончив все формальности в пароходстве, я решил, что до темноты еще далеко и я успею ознакомиться с городом. Городом тогдашний Якутск назвать было очень трудно. Одна единственная центральная улица, где находилось пароходство, была вымощена листвиничными чурками. Вся в колдобинах, редко проезжали упряжки с некрупными лошадками. Встретилась и одна большая упряжка, а вот автомобиль не попался на пути, хотя позже я их видел в городе. Уж кончилось очень жаркое лето, а весь город в еще не высохших от давно растаявшего снега лужах. Вечная мерзлота не позволяет талым водам уйти в грунт. По той же причине почти все капитальные здания “висят” на сваях, вбитых в эту самую мерзлоту. Если поставить строение на грунт, то он со временем оттает.